企業を蝕む!?ブリリアントジャーク・トキシックワーカー

2025.10.25 / その他有害社員という考え方

近年、海外のビジネス界で語られてきた「ブリリアントジャーク(Brilliant Jerk)」や「トキシックワーカー(Toxic Worker)」という言葉が、日本でも注目されつつある。詳細は後ほど記すが、いずれも会社内でマイナスの影響を与える存在である。個の能力を尊重する現代だからこそ、我々は「成果」と「組織の健全性」のバランスをどう取るべきなのかという課題に向き合わねばならない。

これらはどのような存在でどのような影響を周囲に与えるのか。世界の事例をもとに、その実態と日本企業における課題を考える。

ブリリアントジャークについて

「ブリリアントジャーク」とは、日本語に直訳すると「優秀な嫌な奴」という意味。つまり、「卓越したスキルや成果を持ちながら、組織文化を壊してしまう存在」を指す。

この言葉が広く知られるきっかけとなったのは、米国のネットフリックス社だ。同社が公開した企業文化ドキュメント「Netflix Culture Deck」の中で、こう記されている。

“Brilliant jerks. Some companies tolerate them. For us, the cost to effective teamwork is too high.”

(優秀だが嫌な奴を容認する企業もあるだろう。しかし、私たちにとってはチームワークを壊す代償が大きすぎる。)

つまり、いくら天才的な成果を出す社員であっても、組織全体の成長を阻害するなら容赦なく切り捨てるというスタンスだ。この考え方はシリコンバレーを中心に急速に広まり、現在ではGAFA(GAMAM)をはじめ多くのグローバル企業が採用している。

一方で、優秀な人材を簡単に切り捨てられない企業も多い。特に日本では「和を重んじる文化」が強く、露骨に対立を避ける傾向があるため、ブリリアントジャークの問題が表面化しにくい。そしてブリリアントジャークとされる社員は優秀なアウトプットを実現しているため、他の社員が声を上げて、その振る舞いに対して指摘しにくいという問題もあるだろう。

実際にNetflixでは採用面接で技術力だけでなく、カルチャーフィット(文化適合性)を最重要視している。「ブリリアントジャークは採らない」という原則のもと、候補者が既存チームと調和できるかを重視。さらに、既存社員であっても価値観がずれれば即座に配置転換や退職勧奨が行われる。この徹底ぶりが、世界有数のイノベーション企業としての強さを支えている。

また、MicrosoftのCEOであるサティア・ナデラ氏もブリリアントジャークについて言及しており、これまでのMicrosoft社の文化に触れつつ「チームメイトを虐待する『優秀な嫌なやつ(ブリリアントジャーク)』を見て見ぬふりをしていた時代はとうに過ぎ去った」と語っている。

〝輝き〟すら存在しない?トキシックワーカーの実態

ブリリアントジャークと似て非なる存在が「トキシックワーカー」だ。直訳すると「有害社員」という意味で、「有害な行動で職場全体を蝕む人材」を指して使われる言葉である。ブリリアントジャークとは異なり、必ずしも社内で成果を出しているとは限らない。

米ハーバード・ビジネススクールの研究によれば、「たとえ企業が、平均的な社員1名を上位1%のハイパフォーマー(スーパースター社員)と入れ替えられたとしても、トキシックワーカーを平均的な社員に入れ替える方が、2倍以上大きな利益をもたらす」とされている。

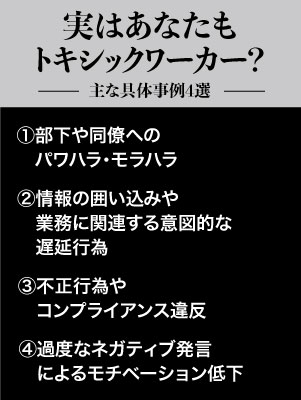

具体的には以下のような行動が典型例とされる。

とあるアメリカの小売チェーンでは、わがままな社員を解雇したら店舗全体の売り上げが上がったというエピソードも存在する。ある社員の有害行動が、チーム全体のマイナスを発生させた例のひとつだ。上記で挙げた典型例や事例のように、トキシックワーカーは〝目に見えにくいコスト〟を発生させることが多いため、企業がトキシックワーカーの存在に気づいたときには、すでに現場でリカバリー不可能な被害が発生しているなど手遅れになるケースが多い。

誤解しないでいただきたいのは、業務の処理能力の高低に関して「トキシックワーカー」という言葉を使うことはない。あくまでチームの和を乱すような振る舞いをする人のことを指す言葉である。

同僚に対して叱責をしたり、冷めた目で嘲笑したりしている人物がすべて「トキシックワーカー」となりうる可能性を秘めている。

日本企業に落とし込んで考える

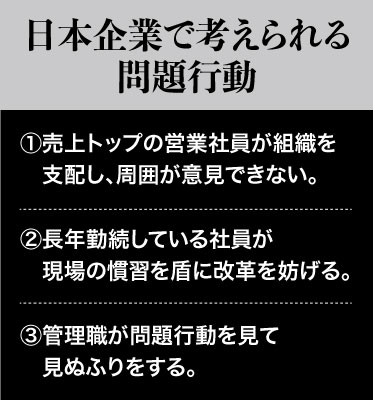

日本企業においては「和を乱さない」ことが重視される一方、表面的な調和が優先され、問題社員への対応が遅れる傾向がある。例えば、以下のような事例が考えられる。

これらは結果的に、若手社員の離職や社内士気の低下を招く。そんな悪影響が目に見えて生じているにもかかわらず、「あの人は昔からいるから」「業績はいいから」という理由で問題の種が放置されてしまう可能性が十分に考えられる。

パチンコホールで考えた場合、売上の観点ではスタッフ個々人の評価が難しいため他の業界よりも「売上トップの営業社員が組織を支配」という現象は起きにくいが、勤続年数が長かったり、上長や顧客から高評価を受けたりしている社員は存在しているだろう。そんな社員が現場の最前線で幅を利かせて、何か周囲の社員に対して悪影響を与えている可能性を、ホールの責任者は常にあり得るものとして頭の片隅に置いておくべきだ。特に現場社員の年齢差はひとつ意識してみてもいいだろう。企業への在籍年数を重ねたからといって、模範的な社員・模範的な若手の手本となるとは限らない。

ブリリアントジャークやトキシックワーカーの問題は、海外で注目されている概念であるが、決して海外に限った問題というわけではない。日本企業でも同様の課題が存在し、対応が遅れるほど現場の人材が退職したり、社内での異動を希望したりすると、採用にかかる費用や調整を進める人事部門の工数など、あらゆる面でコストが膨らむ。これからの時代、企業が生き残るために「個の力」と「組織の健全性」の両立が不可欠だ。優秀さだけではなく、文化との適合性を重視した人材戦略こそが、企業としての長期的な成長の鍵となるだろう。

LINE

LINE