大開発時代の到来 開発者の担当領域はどこまで広がるか【前編】

2025.08.19 / メーカー近年、メーカー広報に「異変」が起きている。これまでなかなか表に出ず製品の屋台骨を支え続けてきた「開発」が自ら情報発信を始める例が相次ぎ「広報」を兼ねるようなケースが見られるようになってきた。

また開発は数年先の流行を読んだ「企画」を立案、土台となるコンセプトを固めることから販売台数にも大きく関わる「営業」的な役割も持ち、現代の開発は広報・企画・営業などの幅広い役割を担う、文字通りメーカーの主役になっている。今回はそんな「開発者」に焦点をあて、それぞれのメーカーの考え方の違いや、開発者発信の役割などについて迫っていく。

CASE1:サミー株式会社

サミー株式会社 本社へ突撃

遊技機の開発者の影響力について調査するのであれば、やはり開発者に直接話を聞くのが早い。ということで編集部はサミー本社へ突撃取材を行なった。

PiDEA編集部(以下、編) 本日はよろしくお願いいたします。早速ですがサミーさんは開発者発信という形で「サミー開発ボイス」を運用されていますが、運用体制はどのような形ですか。

サミー開発チーム(以下、S) よろしくお願いいたします。開発ボイスの運用はもう10年近くになりますが、基本的にはプロジェクトチームの企画担当が主に記事を作成して、良きタイミングで更新をする、という流れになります。

編 発信する情報の内容も、発信するタイミングもすべて開発チームの皆さんが担当しているということですか。

S その通りです。そもそも、開発ボイスの更新をするかしないかもプロジェクトごとに決めていて、やりたいプロジェクトチームはやってもいいよ、という形でスタートしました。チームごとの自主性に一任しているイメージです。更新しないのも自由なので……機種によって色があるのを見ていただけるかなと思います。当然内容は、専門の部署が全機種分の全記事をチェックしていますので、開発チームの独断で勝手に公開ということはさすがにないです(笑)。情報公開の体制はきちんと整えています。

編 さすがにノーチェックで自由に、ということではないのですね(笑)。全記事のチェックとなると、3月31日が大変ですね。

S いや、あの量は大変ですね(笑)。

編 続いて開発ボイスの運用にあたって気をつけている点はありますか。

S 会社から発信する公式の情報、という要素が非常に大きいかと思いますので、コンプライアンスに反することを言わない・間違ったことを言わないのは大前提です。チェック体制を作ること含めてですね。開発チームの中にも、開発ボイスはユーザーさんとのやり取りをする場という認識はあります。最初の4、5年はPVがあまり伸びなくて、質問もあまり来なくて。ただ広報チームと協力しながら露出を増やしていったらだんだん盛り上がってきました。

編 対ユーザーさんという点を意識して、ファンを作るということを念頭に置いて情報発信しているのですね。

S そうですね。極論、記事のPVが1でもやる意味はあるかなと考えます。やはりユーザーさんからのダイレクトな声や反応をいただくのはありがたいので。ユーザーさんとの距離を縮め、市場の発展に少しでも貢献できれば嬉しいです。

開発ボイスに”極振り”!? ユーザーとのコミュニケーションが最重要

編 開発ボイスのイメージなのですが、最近の機種で言うと「カバネリ」から一気にPVが上がったのではないか、という勝手なイメージがあります。

S そうですね、やはりそこからですね。開発ボイス全体のPV数が大きく上がったのが「カバネリ」で、そこから一番跳ね上がったのが「スマスロ北斗の拳」でした。

編 導入から1年以上経っても、頻繁に更新されていらっしゃいましたね。

S そうですね。他の機種で言うと、最近では「防振り」が開発ボイスでの発信をきっかけにファンの方が増えたかなと言う印象があります。

編 SNSでも「エイリやんプレミアム」のネタで話題になっていましたね(笑)。

S エイリやんの出現率が10倍になる方法ですね(笑)。この手の確率の情報も、ユーザーの皆さんに愛されたコンテンツでないと話題になりにくい側面もあります。それでいうと「防振り」は、もともと全国での導入台数に対して開発ボイスの記事のPVが高い傾向がありました。ユーザーさんが開発ボイスを見てくれているというデータから、稼働開始後にも開発ボイスをハブにしたプロモーションを展開していこうか、という話につながっていきました。「開発ボイスはユーザーさんとのコミュニケーションの窓口である」という点を意識して、運用を続けていった成果のひとつですね。

編 PVを見て施策を変えて、という流れはSNSの運用に近いものを感じますね。

S 「防振り」の運用をしている1人がテクニカルに活用していて、よくその人に内容の相談もしています(笑)。

広報、そして営業の範囲への影響力

編 開発ボイス以外で、開発チームが広報的な部分に関わることはありますか。

S 昔は開発チームごと(機種ごと)に、それぞれ営業チームや広報チームと連携をとっていたのですけれど、開発チームごとで連携を取るとなるとどうしても機種ごとに営業や広報的な側面で差が生まれてしまうという実態がありました。そのような実態を解消するために、営業・広報・開発が一体となってプロモーションを考えていくチームができました。そこでは機種単体での施策だけでなく、会社全体での今後の流れも含めた話し合い、どの部分を強化していくかという戦略について話す機会も増えたので、そこでの影響力はひとつあるかなと思います。

編 部署を超えた、横断的なプロジェクトチームのような形なのですね。売上もそうだと思いますが、会社的な視点で台の評価として重要視する要素は何ですか。

S 稼働です。プロモーション的な側面を考えても、台を売って終わりというわけではありません。少しでも稼働貢献を伸ばしたいという思いがあるので、それを前提に広報チームへ相談をしたり、開発ボイスを更新したりしています。

編 プロモーション全体の方向性は開発チームで管理しているのですか。

S 全体の舵取りは広報チームでおこなっています。当然限りもあるので、やりたい事と予算の範囲とで相談しながら、開発チームとしての希望を広報チームに伝えたりします。基本的には広報チームがうまくまとめてくれますね。我々はあくまでやりたいことを主張し続けます。開発チームはもうわがままなんです(笑)。しかし当然、やりたいことが通ったならば、しっかりとチェックや案出しなど工数をかけてやり遂げるようにしています。

まとめ

機械そのものの面白さを一番知っているのは開発者であり、そしてそれをファンに伝えたいと望む熱量を一番持っているのもまた開発者である。台を作って広報チームに丸投げではなく、営業や広報と一体となって稼働貢献を伸ばすために協力するのは自然な流れだろう。

特にスマスロ時代になり、機械の仕組みが非常に複雑になっている現状もあるため、「開発があらゆる業務を兼任する」という流れは時代に即しており、加速していくのかもしれない。

CASE2:山佐ネクスト株式会社

続いて編集部は、山佐ネクスト株式会社の開発チームの皆さんへ突撃取材を行なった。

WEBページでの情報発信からXへ

編 本日はよろしくお願いいたします。早速ですが山佐ネクストさんはいろいろな形で開発者発信をしているかと思います。このような発信はどのような目的で始めたのですか。

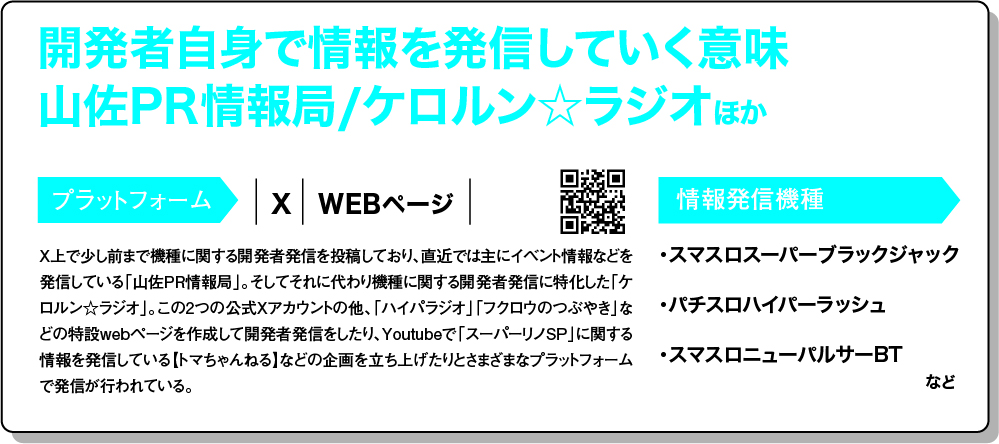

山佐ネクスト開発チーム(以下、Y) 元々開発者からの発信、情報出しをして、台をより楽しく打ってもらたいという思いがありました。まずは色々な形で「フクロウのつぶやき」のように情報発信を試していきまして、複数運用を重ねる中で「機種に関連する情報出しに特化したアカウントを作りたい」という話になり「ケロルン☆ラジオ」を立ち上げました。

編 情報発信をコンスタントにしたい、となったのは最近の話でもあるのですね。では開発者発信の投稿内容はどのように社内で連携して作成していますか。

Y 開発チームでユーザーさんから上がってきた意見や質問をピックアップして内容を作成しています。内容の作成は開発チームで完結するのですが、その後広報チームに目を通してもらってから公開という流れですね。避けたほうが良い言い回しなどもありますので、そのあたりはアドバイスをもらっています。

意識しているのは導入後の稼働の部分

編 「ケロルン☆ラジオ」では7月14日から、「スマスロモンキーターンV」「スマスロ ゴッドイーター リザレクション」「スマスロスーパーブラックジャック」の3機種に関する質問を募集し始めたかと思いますが、このタイミングでの募集開始は何か戦略があってのものなのでしょうか。

Y この3機種を引き続き盛り上げていきたいという思いがあり、質問の募集を開始しました。開発チームとしてはこの3機種に限らず、以前から稼働の部分を一番意識していまして、台が導入されてからも少しでも稼働を伸ばすために何かできないかと考えていました。

そのための策の1つとして、ユーザーさんと直接コミュニケーションを取りながら情報発信をしていくことで、改めてユーザーの皆さんが台について興味を持ってくれるのではないかと考えました。地道な活動ではありますが、台を遊技してくださるユーザーさんの熱量を開発チームの手でさらに高めていけたらと考えています。

編 ユーザーさんとのコミュニケーションは重要視されていらっしゃるのですね。ちなみに、「ハイパラジオ」や「フクロウのつぶやき」はWEBページで、それ以外の機種情報の発信は「ケロルン☆ラジオ」などX上で情報を更新しているかと思いますが、プラットフォームを分ける理由は何かあるのでしょうか。

Y 開発者発信を始めた頃は、何か拠点となるようなポータルサイトを持っていなかったので、まずは拠点となるサイトを作って運用・更新してみようという話になりました。WEBページでの更新を重ねる中で、Xを使っての情報発信も手段として有効なのではないかという話になり、運用開始に踏み切りました。

あとは「パチスロナイツ」や「パチスロハイパーラッシュ」は特になのですが、開発者が変態的な側面も持ち合わせていまして、どうしても解説内容に熱がこもってしまい1つのポストでは内容が収まりきらないんですよね(笑)。WEBページの方に熱のこもった記事を作成して、SNSではリンクを投稿。WEBページへの導線を作っていく、という運用をしていました。

質問に回答するという構造 開発者発信は常に双方向のコミュニケーション

編 機種の特徴も考慮してという事ですね。では投稿内容など、運用にあたって気をつけている部分はありますか。

Y そうですね、我々開発チームがユーザーさんと実際にコミュニケーションを取れる数少ない場ですので、一方的な発信ではなく双方向の発信の場である、という点は強く意識をしています。

また、先にも挙げたユーザーさんとのコミュニケーションは、実際にホールで台を遊技していただいているユーザーさんがいらっしゃるからこそ成立している、という点は常に意識をしています。投稿する内容はユーザーさんからの質問にお答えする、という形式ですので、ユーザーさんが起点となって初めて成立する構造になっているんです。台に深い興味を持って、自分で何かを発見して、疑問に感じて、実際に開発チームまで直接その思いをぶつけてくれる。そういった熱い思いには、開発としても日頃から感謝をしています。

会社からの公式な情報出しという点に大きな意味がある

現場の最前線の対応から会社としてのブランディングへ

編 開発者発信を運用する上での今後の目標を教えてください。

Y 継続して自社のメディアから情報を発信することで、これまで以上に機種の魅力を伝えていくことを目指していきます。 その先では、自社メディアからの情報発信を通して、山佐グループ全体のブランド力高めていきたいと考えています。

編 ファンの方とコミュニケーションを取ったり、情報を発信したりするというアクションがブランド力につながるとお考えなのですね。

Y はい。比較的気軽にユーザーの皆さんとコミュニケーションを取ることができる窓口ではあるのですが、会社公式の情報発信という意味では、プレスリリースなどと何ら変わりはありません。

会社の代表という意識は常に持ちつつ、ブランド力の向上まで視野に入れて更新をしていけたらと考えています。

編 会社からの公式な情報出しという点にも価値があるということでしょうか。

Y そうですね。あとはSNSを活用することで、スピード感を持って情報発信ができるようになりました。「この情報を出そう」と思ったら、早ければその翌日には情報発信ができる。このスピード感にも、今の時代では大きな価値があると思います。

ただやはり、ブランド力の向上という部分を達成するには、ユーザーの皆さんにコンテンツや会社そのものを好きになってもらう必要があります。そのために直近ではファンを増やす活動の一環として「やまさうんど」の運用も進めております。その他にも公式YouTubeチャンネルでパチスロ必勝本のライターさんと開発者が試打をしながら機種解説をする動画企画もあります。開発者自身が出演する動画での展開は、今後も行っていけたらと考えています。

編 文字だけの媒体でなく、映像媒体も含めて検討しているということですね。

Y そうですね。ただ自社で映像媒体を作るとなると相当な工数がかかるので大変なのは目に見えています(笑)

まとめ

広報的な側面で見ると、印象的だったのは「山佐グループ全体のブランド力を高めていく」という考え方だ。開発者発信の起点となったのは、実際に台を打つ人に少しでも楽しんでもらいたい、というエンドユーザーに向けた考え方であったが、運用を進める中で会社としての正式な情報発信の窓口という意味合いも強くなり、企業ブランドの向上も視野に入れたコンテンツとなっていったのだろう。エンドユーザーに目を向けつつも、会社としての考え方も取り入れる。1つの施策に大きく異なった2つの目線を盛り込むという視野の広さに思わず感嘆した。

そして開発的な観点から見ると、やはり台が導入された後の稼働状況は意識しなくてはならない重要な要素の1つとなるようだ。開発者発信を重ねてユーザーのモチベーションを高めることができれば、稼働にも良い影響を与えられるだろう。このあと、編集部の個人的な興味でいろいろと話を伺ってしまったが、その辺りのネタは機会があれば。

後編へ続く。

LINE

LINE