問題視されるようになったのは4年前の2017年8月に遡る。

全日遊連は「遊技機の重量及び筐体形状等の制限について」と題し、日工組に対して文書で要請を出した。この時、日工組は個社対応すると回答したままで終わり、未だにメーカー各社はおもちゃ筐体の開発に熱心だ。

運搬~設置~日常業務~客目線で見てもバカでかい筐体は手間で邪魔で百害あって一利なし状態だ。

全日遊連だけでは埒が明かないので、日遊協、日工組、全商協、MIRAIの5団体を加え、5月、6月と2回の検討会を開いている。3回目は9月に開催される予定だが「部材不足と言う問題もあるので今回は改善されるものと思われる」(全日遊連関係者)とおもちゃ筐体に歯止めがかかることを期待する。

メーカーは売れると思うからおもちゃ筐体競争にしのぎを削るわけだが、それは本筋ではないことをメーカー自身が一番分かっているはず。でも、派手な筐体は目に見える部分なので手詰まり感を筐体に賭けている。

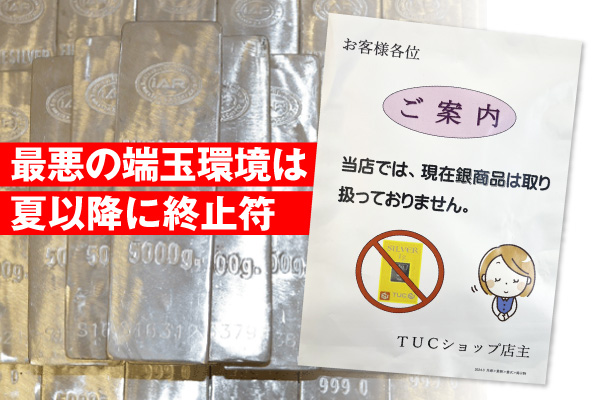

一方のスロットは6号機で大苦戦が続いている。ある機種は5000台の販売計画に対して実売は500台。これでは大赤字だ。

「規則改正で高射幸機を撤去しているにも関わらず、メーカーは売り上げ、粗利が上がる機械を開発したがっています。そういう機械は当然射幸性が高い機械ですが、そういう機械でないとホールに買ってもらえない。年末から来年にかけて販売する機械のスペックを一部変更する指示が来ています。行政指導とは逆行していることをやろうとしていますね」(下請けプログラマー)

射幸性と規制のイタチごっこは風俗営業で縛られている限り、エンドレスで続くことになるのか?

ホールの購買力が落ちる中、メーカーが生き残りをかけて水面下では複数の経営統合話も出てきているようだ。

「自社の強みを活かしながら、弱みを補うための経営統合です。営業所を統合するだけでも随分コスト削減が図れます。さらに値引きしない定価販売もしたい。価格競争をやっている時ではない。中小メーカーが値引き販売しても影響はありませんが、大手が値引きに舵を切ったら、これは影響が出る。それを阻止したい」(同)

どの業界でもシュリンクすると統廃合は避けて通れないようだ。

LINE

LINE