横浜・山下ふ頭へIR事業者として公募審査を通過したセガサミー。ゲンティン・シンガポールと鹿島の3社の共同体で臨んだ。他にもメルコリゾーツ&エンターテインメントと大成建設の共同体が審査を通過しているので、どちらか一方が選ばれるわけだが、ここに来て雲行きが怪しくなってきた。

元々、IRカジノに反対する市民グループの他、横浜ふ頭関係者も反対している中で、8月の横浜市長選では自民党の小此木八郎衆院議員が出馬とIR誘致を「取りやめる」を表明した。それまでは推進派だっただけに、IRをやりたい菅首相のお膝元で反旗を翻したことになる。

さらに、元長野県知事で作家の田中康夫氏も出馬を表明。「市民が反対するIRは実現不可能」と長野県知事時代は「脱ダム宣言」で名を馳せたように「脱カジノ宣言」が注目されている。

IR反対派の市長が当選すれば事業者の選択も白紙に戻る。推進派は現職の林文子市長の4選で調整に入った。

朝日新聞のIRの世論調査では反対が64%で賛成の26%を大きく上回っているように、次の市長選ではIRの是非も問われることになる。

そもそも論としてIRカジノは日本で成功するのか、という話である。

「ラスベガスはギャンブルの街というイメージから、ショーなどのエンターテインメントで家族連れでも来られるように変えていった歴史がある。さらに、ラスベガスにはたくさんのカジノがあるのでスケールメリットによる集客力があった。そのラスベガスが儲からなくなってきている。スケールメリットはないシンガポールやフィリピンがやっていけるのは、緩いから。1軒しかない日本ではスケールメリットもなく、入場するのもガチガチ。これでは失敗もしないが、成功もしない。横浜の大本命だったラスベガス・サンズが徹底したことが全てを物語っている」(シンクタンク関係者)

IR法案が可決して機運が最高潮に達していた頃、電通社内ではIR部門は花形部署だった。コロナ禍で状況が一変した今では、誰も行きたがらない部署になってようだ。

別角度からこんな見方もある。

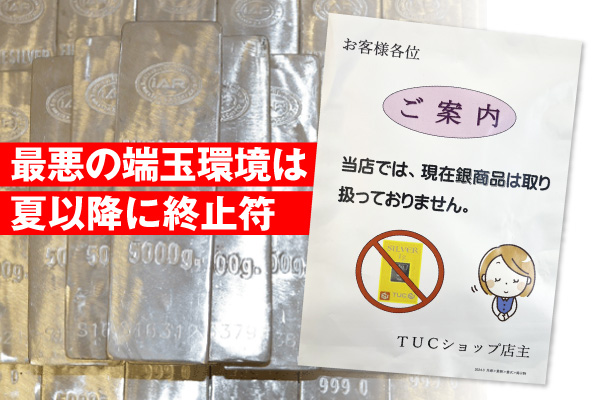

「1軒しかないということは競争がないということである。バカラなどのテーブルゲームは別として、スロットマシンのペイ率はどうなるか? ラスベガスは競争があるので、ペイ率を表示して集客を図っているが、競争がなければペイ率も最低限のものになってしまう」(同)

ギャンブル産業は射幸心を煽ることで売り上げが上がる。それを真っ向から否定する世界最高水準のギャンブル依存症対策を施しながらやるのなら、最初からやらないことが賢明だ。

ま、その辺は常套手段として規制を徐々に緩めてくのだろうが。

LINE

LINE