漬物業界で働くAさんの会社の会議でパチンコ業界の話が出た。

「デフレ時代になぜ、パチンコ台だけは値上がりしつづけているのか? 値上げしても買ってくれる業界はパチンコ業界しかない。ウチの業界でも値上げしても売れる商品を開発したい」

漬物業界の市場規模は3200億円と推定されていて、全国には900社の漬物メーカーが存在する。この中の上位10社が売り上げの4割をけん引する業界でもある。

漬物はメインディッシュではない。箸休め的な存在で値上げすれば、すぐにソッポを向かれる。

「漬物業界で大きな倒産がないのは、業界内でお客さんが回っているから、市場のバランスがうまくとれている。一つの漬物に飽きたら、他の漬物に移るけど、また再び帰ってくる。観光地のお土産屋さんには必ずその土地の漬物がある。嵩張らず、値段も500円以下で手ごろで漬物は定番商品になっている。小さい漬物屋が潰れないのは土産物文化があるからです」(Aさん)

漬物業界も消費者のニーズに対応しながら商品開発を進めてきた。べったり漬けやキュウリの浅漬けは1本丸々入っているものもあるが、スーパーの漬物コーナーを見るとほとんどがカットされている。それは包丁やまな板を汚したくない、というニーズから生まれたものである。

新たな商品開発としては、ステーキやハンバーガーなど洋食に合うピクルスなどにも目が向けられている。

会議の議題はパチンコとタバコが廃れた理由だった。他業界を反面教師としながら、今後の漬物業界の参考にしようという狙いだった。

会社にはパチンコ好きもいたが、やらなくなった理由を次の様に挙げた。

① おカネがかかりすぎる

② タバコの臭いが付く

③ 習慣がなくなった

「暇つぶしにパチンコをやっていたけど、断ち切ったら何とも思わなくなった。習慣がなくなるともう戻ることはない。それに暇つぶしは他にもある。暇つぶしはカネのかからないスマホに取って代わられた」(同)

おカネが続かないからパチンコを打つ習慣がなくなってしまった、というパターンである。一度止めてしまうとスパッと止められる人が増えてきた。それが遊技人口の減少に現れている。

シーズリサーチがエンビズ総研およびAPJと共同で実施した「パチンコ・パチスロプレイヤー調査2021」によると、前年より200万人減少の813万人と推計している。

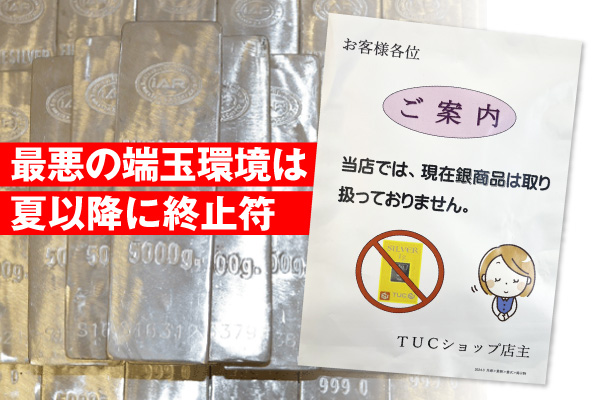

値上げしてもパチンコ台は売れたが、その反動が遊技人口の減少である。値上げしても売れるものには付加価値がなければならないが、誰も求めていない“おもちゃギミック”は付加価値とは言えない。

LINE

LINE