2歳差で50代半ばの兄弟がいる。

兄はパチンコ好きだったことが高じてホール企業へ就職。弟は大学生の時に発売されたスーパーマリオブラザーズに衝撃を受けて、やがて任天堂へ就職することになる。

現在も2人はホール企業と任天堂に在籍している。兄の役職は営業本部長で弟の役職は分からない。

兄が就職先として選んだパチンコ業界で今から30年以上前といえば、パチンコはまさに右肩上がりの時代で飛ぶ鳥を落とす勢いがあった。順調にキャリアを重ね店長になるのも早く、収入面では弟に大きく差をつけた。

これが2000年代に入ると立場が逆転してくる。1パチが主流になるとパチンコ市場はどんどん縮小する。コロナ禍では大半の業種が業績を落とす中、巣ごもり需要でゲーム業界は昨対で112.5%の伸びを見せている。

一方のホールはコロナの影響をもろに受け、昨対で平均78%といったところで、低貸しのシニア層が戻って来ない。

営業本部長の兄のホールも業績は回復することもなく、オーナーからは若手との世代交代を示唆された。

いわゆる肩たたきだった。

そこでホール企業を退社する決意をした。幸い総資産は2億円に達していた。このうち1億5000万円は株の含み益だった。すべて売却して手仕舞いした。株価で一喜一憂するのも疲れていたからだ。

還暦前だが、これだけの資産があれば一生暮らすことはできる。

ホールを退社することになり、取引があった遊技機販社の社長から「うちの会社を買って立て直してもらえないか」という依頼がきた。

譲渡額を聞くと「1本でどう?」。

「100万円?」

「いや1億で」

1000万円なら考えてもよかったが、メーカーが営業マンをリストラしてネット販売にシフトして行く時代に、代理店のインセンティブも減ってきている状況で1億円は高かった。

買ってもらえないと分かると、販社の社長の本音が漏れてきた。

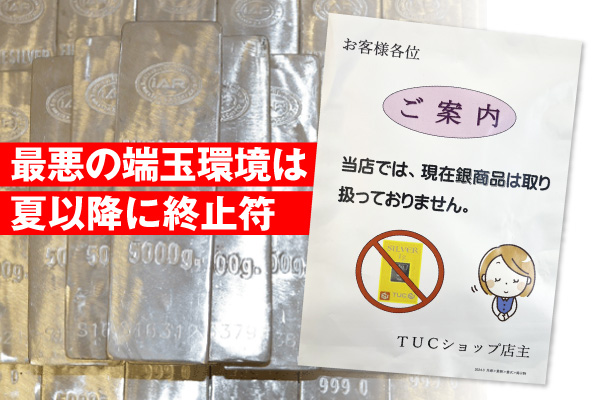

「銀行からの借り入れも厳しいので、準大手ホールでも10年計画で店舗数を減らしていく。賃貸借契約が切れた店舗から閉めていく。拡大することはない。オーナーに聞いても全員が10年後は分からない、という。投資意欲もなければ、後継ぎもいなくなっている。10年後が読める業界にしなければならない」

10年後が読める業界とはどういうことか?

パチンコ業界は機械が売れなくなると規制緩和が入り、調子に乗りすぎると再び規制が厳しくなる。この繰り返しを続けてきたのがパチンコ業界の歴史でもある。

「厳しくされた規制の中でメーカーは面白い機械を作れといいたい。自動車業界は排ガス規制の中で、低燃費でクリーンなエンジンを作ってきた。メーカーが厳しい環境に置かれても技術力で切磋琢磨したからだ。パチンコ業界は厳しくなれば、規制緩和の陳情をするのではなく、遊技機メーカーには技術力で切磋琢磨してもらいたい。規制緩和の繰り返しでは先が読めない!」

自動車業界を引き合いに出したが、そんな考え方もあったか。

メーカーは規則の中でいかに差玉を出すかに腐心してきた。規則の裏をかいて差玉を追い続けてきた。ここの発想が間違っているから規制の対象になる。差玉以外でパチンコの楽しさを追求してもらいたい。

LINE

LINE