SMBC日興証券のホームページの中には、すみともキッズというページがあって、小学生向けに株のことを懇切丁寧に分かりやすく解説している。

こうした背景には学校で金融教育が始まるからだ。2022年から高等学校の指導要領で金融商品のメリット・デメリットや資産形成についての学習が始まる。

高金利時代は過去のものとなり、銀行預金以外の資産運用や投資を学ぶ重要性は高まっている。そのためには小学生の時から株式投資も身に着けておこう、ということだ。

「三つ子の魂百まで」という諺がある。幼いころに体得した性格や性質は一生変わることがない、という意味だが、今後、証券会社や投資会社は活況を呈してくることが想像できる。学校で投資予備軍を育ててくれるわけだから業界の将来は明るい。

パチンコも規制が緩い頃は、子供が親に連れられてホールに出入りしていた時代があった。高校生からパチンコを覚えた世代としては、悪友から誘われて大人の階段を上り始める入口がパチンコホールだった。18歳になると大手を振ってホール通いが始まり、それが最盛期の遊技人口3000万人へとつながった。

一方でパチンコのギャンブル要素が強くなると、歪な形で業界は発展・成長した。主婦やサラリーマンの中にはサラ金に手を出してまでのめり込んだ。サラ金の総量規制で主婦パチンカーの姿がホールから消えた。

パチンコに友達を誘える環境でもなくなった。業界は依存症問題にも真正面から取り組まざるを得なくなった。

ギャンブル化で業界は大きく成長したが、その代償はあまりにも大きかった。今やパチンコのイメージは最悪と言ってもいい。

パチンコ=借金→犯罪→生活破綻→一家離散→生活保護など。パチンコだけでなく、パチンコをする人までが嫌われている。

根本的な問題を解決しないことには遊技人口を増やすなんてあり得ない。まずは、ギャンブル化からの脱却である。これによって一時的に遊技人口はさらに減ることだろうが、国民が認める遊技に戻るしか道はない。できなければ、パチンコをやらない大多数からの支持を得ることはできない。

コロナ禍で2~3割も一気に客が減った。

「18歳になったらやっとパチンコが打てるね」と心待ちにされる業界に生まれ変わるためのターニングポイントの試練をコロナ禍が与えた。

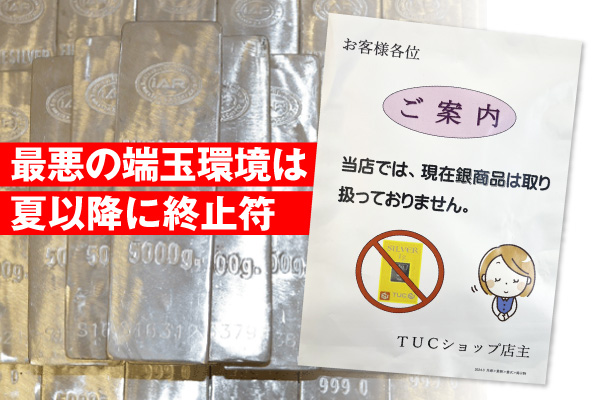

高射幸機の撤去を巡り組合内でゴタゴタしている場合ではない。いつまでも高射幸機の売り上げに依存しているようでは、業界は今後も変わらない。

売り上げを上げるには、1人当たりの単価を上げることではない。遊技人口を増やすことしかない。それを薄利多売と呼ぶ。

LINE

LINE