NHK放送文化研究所が5年ごとにアンケート調査している「国民生活時間調査2020」がそれ。テレビを1日15分以上視聴した場合のみを「見た」として集計する、と若者のテレビ離れが鮮明になった。

平日は10歳から15歳までは56%、16歳から19歳までは47%、20代は51%と約半数に留まった。

5年前の2015年はそれぞれ78%、71%、69%だったため、各年代とも20%前後の大幅な下落となった。60代、70代は94%、95%で5年前と変化はなく、高齢者の楽しみはテレビであることには変わりない。

ただ、10代、20代のおよそ2人に1人はテレビを見ておらず、身近なメディアとは言えなくなっている。

まだ、スマホが登場していない1995年には10代男性の90%、10代女性の91%、20代男性の81%、20代女性の90%が平日1日の中で15分以上テレビを見ていた。

若者のテレビ離れが顕著に表れている数字でもある。

その分、若者はテレビからインターネットへ確実にシフトしている。16歳から19歳では1日にインターネットを利用する人は8割に達している。

YouTubeなどの動画サイトやNetflix、Amazon Primeなど有料サイトで自分の好きな映画やドラマを観ている。それだけ、

今のテレビがくだらない番組が多くなったからだろう。

若者のテレビ離れだけでなく、広告スポンサーのテレビ離れも加速する。広告も費用対効果が高く、ターゲットに直接訴求できるネットに移行している。

スポンサーが抜けた結果、テレビは朝から晩まで自社の番宣ばかりが流れている。大きな収入源である広告が減り続けていることが傍目にも分かる。

「テレビ局が広告で稼ぐ時代は終わりました。購買意欲が高い16~24歳がほとんどテレビを観ていない。DVDレコーダーも持っていないので、録画して観ることもない。自分がテレビに時間を合わせるのではなく、自分が観たいときに観られるネットになってしまう。広告収入が減れば、テレビ局の社員の高い給料も当然払えなくなる」(在京テレビ局関係者)

若者のテレビ離れは、テレビ局側にも責任がある。それは世帯視聴率から抜け出せなかったことだ。

例えば4人家族で1人がその番組を見ていたとしても「1世帯が見た」と集計される。

一方、個人視聴率は、測定用リモコンに家族それぞれに割り振られたボタンがあり、視聴した人数や視聴者の性別、年齢、職業など、個人の属性まで把握できる。

広告主は長年、個人視聴率を求めてきていたが、2020年春から個人視聴率へ変わり、どんな人物が見たかが分かるようになった。それによって番組作りで若者をテレビに引き戻すことが大きな課題になっている。

では、パチンコ業界はいかにして、若者を引き戻すのか。

パチンコ業界の場合、遊びの多様化でパチンコの選択肢がどんどん薄れて行っている。

シーズリサーチの2021年度パチンコ業界基礎調査で、平均投入金額はパチンコが1万6300円、パチスロが1万7500円となっている。漸減傾向にあるとはいえ、初心者には極めて敷居が高い遊びである。

おカネがかかる遊びであることは今に始まったことではない。20年以上も前からその傾向は続いている。昔の機械は回収できるチャンスがあったからユーザーはサンドにおカネを入れてくれた。

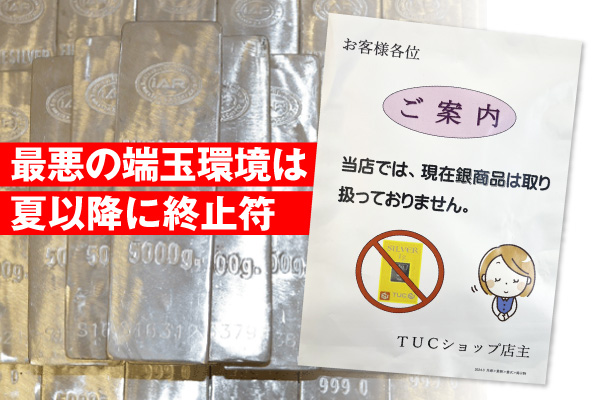

それが射幸性の高い機械の規制に次ぐ規制で元が取れない機械性能になってしまう一方で、機械代は高騰するばかり。

ギャンブルから遊技に戻す過程で、このギャップが客離れに拍車をかけている。

警察庁は遊技に戻すために短時間勝負ではなく、時間をかけてじっくり遊べるような機械作りを指導してきた。

コロナ禍で繁華街や駅前型のホールはサラリーマン客がどんどん遠のく状況だ。メーカーの開発は「長時間遊技できる人の数が今の遊技人口で、サラリーマンが1~2時間の短時間で勝負できる機械を作ることが生き残る道。1時間でも遊んでもらえる機械を作らなければ、遊技人口は増えない」と危機感を募らせる。

LINE

LINE