厳しいのはパチンコ業界だけじゃない! 風営法改正で変わるホスト業界

2025.09.21 / その他悪質ホストによる高額請求問題、頂き女子りりちゃん事件、大久保公園の立ちんぼ問題、地方性風俗店への女性斡旋といった社会問題が、夜の街に対する規制強化を後押しした。全国のホストクラブを翻弄する法改正と規制の波。営業方針の転換を迫られるホストクラブの新たな集客戦略のキーワードは、パチンコ業界のそれにも通ずる。

ホストクラブ業界では

どのような規制が行われたのか

メディアではホストクラブやコンセプトカフェに対する規制が一気に厳しくなったという報道がなされているが、多くの視聴者(一部、当時者も)はこの規制の内容について少なからず誤解をしている。

昨今の規制には法改正と警察庁通達の2種類があり、2025年6月28日施行の改正風営法では、「料金の虚偽説明」や「色恋営業」、「売春・性風俗店勤務の要求」の禁止のほか、無許可営業に関する罰則の強化が明文化された。

この改正とほぼ同時期に、警察庁からは「接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて」という通達がなされ、ホストクラブの広告・宣伝活動に厳しい制限が課された。

主な通達内容として、まずホストクラブの広告宣伝における「ナンバーワン」や「売上〇億円」といった表現が禁止された点が挙げられる。これまでのホストクラブの広告は、売上やランキングを前面に押し出し、競争心をあおることで客の消費を促す手法が一般的だった。

しかし、この手法は客に高額なボトルやシャンパンタワーの注文を強要する温床となり、客の経済状況を悪化させる一因となっていた。

さらに、ホストとファンの重要な接点だったSNSにも規制のメスが入った。

過度なあおり文言の禁止だ。「伝説の夜」「伝説の一本」といった、大金を投じることを示唆する表現や、客の購買意欲を過剰に刺激する投稿も禁止された。また高額なボトルやシャンパンタワーの写真・動画の掲載も金銭的な負担を連想させるため、SNS上での公開が制限された。

その他、毎月のランキングやイベントの順位発表も、ホストと客のモチベーションを維持する重要な要素だったが、これも規制対象となった。

これらの規制は、ホストクラブの集客方法を根底から変えるものであり、従来のホストマーケティング手法が通用しなくなることを意味するものだ。

この法改正が実際にどのような影響を及ぼしているのか、その実態を探るべく、今回、ホストクラブを経営する経営者に直接話を聞いた。

夜の街の生の声

本当に困るのは誰なのか。

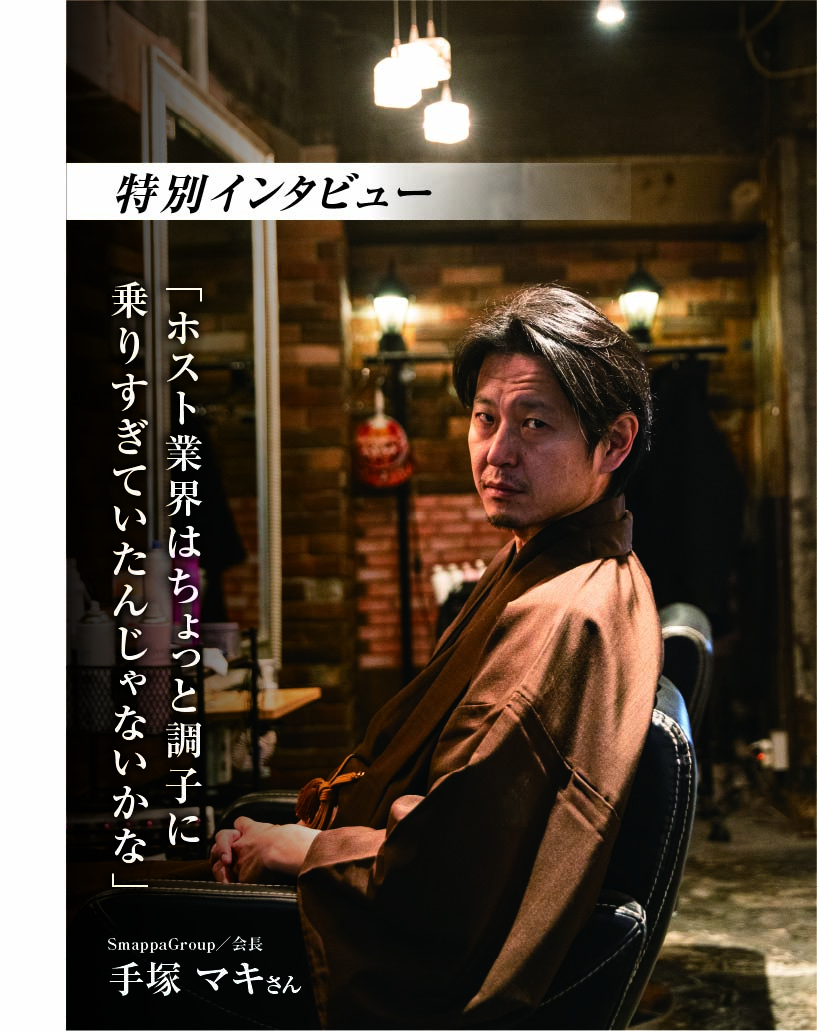

今回話を聞いたのは新宿歌舞伎町でホストクラブを6店舗経営されているSmappa!Group会長の手塚マキさん。規制によってどんな影響を受けているのか……。

PiDEA編集部(以下:編):6月の風営法改正を受け、ホストクラブ経営者の目線から大きく変わったと思うことは何でしょうか。

手塚会長(以下:手塚):今回のホスト業界の法改正ですが、実は大きな改正が起きたわけではないんですよ。「ぼったくりをするな」「嘘の表記をするな」「女の子を風俗に売り飛ばすな」といった、当たり前の規制が改めて強調されただけなんです。その上で、警察から全国に風営法第16条の「健全な風俗環境を害するような広告宣伝をしちゃいけない」という通達が出されました。具体的には、「ナンバーワン」や「神」と書くのがダメだ、といった事例が出された形ですね。

編:当たり前の情報が追加されただけで、大きな改正ではないとのことですが、ニュースでは看板の書き替えや売上低下の懸念など、ホストクラブが対応に追われている様子が報じられていました。実際のところ、売上に影響は出ていますか。

手塚:看板からナンバー表記や他の宣伝文句が消えたからといって、売上に直接関係している感じはありません。ニュースでは、みんな「困ります」「辛いです」という言葉が先行しますが、私からすればあれはポーズだと思うんです。「俺たちは良い子にするからもう少し待ってくださいよ」という。本当に困っているのは、悪いことをしていたやつだけですから。今回の規制は「元々の風営法をちゃんと理解しろよ」「あまり調子にのるなよ」という警察からのメッセージだと思っています。「お前ら、隠れて悪いことしてるのに、表で綺麗事言ってんじゃないよ」と。ホスト業界はちょっと調子に乗りすぎていたんじゃないかなと思います。

編:「本当に困っているのは、悪いことをしていたやつだけ」や、「調子に乗りすぎていた」というのは、具体的にどのような状況だったのでしょうか。

手塚:ここ数年間で、ホストクラブ市場は3倍くらいに膨れ上がりました。10店舗、20店舗を経営するような大規模なグループが爆発的に増えたんです。コロナ以降、異常に物の値段が上がり、無作為にお金を持っている人が、どういう稼ぎ方か関係なく、YouTubeでお金をたくさん使ったり、自慢したり、配ったりするようになりましたよね。キャバクラやホストクラブでお金を使う動画も再生回数が多い。「数字」で「すごい」と評価されるような、おかしな風潮になっていたと感じませんでしたか?ホストクラブはそれが顕著に出ていたというだけの話です。アイデアやサービスよりも、店舗数が多い、売上が高い、フォロワー数が多いといった「数字を持ってるものが強い」という流れになっていました。YouTubeなどと同じで、数字がすごさを表すようになった結果、「虚像の売上」を作るクラブが非常に多くなったんです。「頂き女子りりちゃん」のような事件も起きましたし、逮捕者まで出た店もあった。それが「普通」になっていたんです。だから、今回の規制は正直「メスが入って良かった」と感じています。

編:法改正や通達後、ホストさんたちのモチベーションが大きく低下したという声もあると聞きますがいかがでしょうか。

手塚:そういう質問をされたら「そうですね」とみんな言ってしまうんです。ナンバーワンや役職名を目指して頑張っていたホストのモチベーションは下がるかもしれませんが、そもそものモチベーション自体が狂っていたんです。おかしなことをやって売上を上げようとしていたわけですから。極端に言えば「俺らもう犯罪できないから辛い」みたいなものです。そんなモチベーションはなくていいんじゃないかと個人的には思いますね。

編:なるほど。では、今回の規制強化は業界にとって良い転換点になり得ると。

手塚:ええ、良いと思いますね。規制が入ったという感覚はあまりなく、「無駄な虚像の売上や過剰な売上の抑制になった」「風営法というものの元で、自分たちが何を売っていくのか」を問い直すきっかけになっています。会社として、このルールの中でどう価値を作っていくかを考えなければならない、と。

編:SmappaGroupでは法改正後の従業員への教育についてはどうされていますか。

手塚:私の店では、まず「全員に風営法を読め」と伝えて、理解した上でどうしていくのかを自分で考えてほしいと伝えました。他所のホストクラブでは「これはOKでこれはダメ」という線引きのマニュアルを作成しているらしいのですが、私はそれでは意味がないと思いましたね。根本的な部分を自分で考えるのが重要なのではないでしょうか。

編:ちなみに手塚さんはその根本的な問題を何だとお考えですか?

手塚:我々は風俗事業者ですから、公衆の健全な風俗を害するようなことをしてはいけない。大人向けの遊びであるにもかかわらず、小学生が歩いているような場所で堂々と広告トラックを走らせたりするのはそもそも間違っていたわけです。本来、ホストクラブに来るような、自分の意思でお金をきちんと使える「お金に余裕がある人」に楽しんでもらうのが最低条件だった。それなのに、「ホストクラブに行ったら楽しいぞ」、パチンコ業界で言えば「パチンコやったら勝てるぞ」と道ゆく小学生にまであおるようなことをするのは、そもそも風営法で禁止されていたんです。だから、今回の件は「改正」というより、「元々の風営法を改めてちゃんと理解しろよ」ということに尽きるんじゃないかと思うんです。

編:ホストクラブ業界の今後についての展望はありますか?

手塚:現状の課題として、これはパチンコ業界にも言えることだと思いますが、ホストクラブは入り口が安いです。初回3000円くらいで飲めてしまう。結果的に低価格で誘い込み、経済的に弱い人たちをドツボにはめるような仕掛けになっていると思います。二つ目の課題として、今のホストクラブは、「お客さんもホスト」という構造になっているんですよ。例えば、1000万円売って給料が700万円だとします。するとそのホストは、「俺が700万円自腹で払うから、残り300万円だけ払ってくれれば1000万円の称号を得られるよ」といったことをしていたんです。これはホストの給料が高いからできることであり、この構造を変えていかないとダメです。業界として、入り口をちゃんと高くすること、ホストの給料を下げて売上の比率よりもサービスを向上させることに注力していく必要があります。それには、男女間の収入格差などの社会的な構造も変わっていかないとダメでしょう。男性に比べると社会的にお金を稼いでいる女性はまだまだ少ない。とは言え、我々が社会を主導して変えていくという業界ではないので、社会の変化にどう付随するのかという部分も大きいと思います。

規制がもたらす影響と

パチンコホールへの示唆

これまでホストクラブの広告で重視されていた、「No.1」、「1億円プレイヤー」といった表現が使えなくなったことで、ホストたちは自身の人間性や仕事への考え方を発信する必要に迫られている。SNSでもランキングや売上といった客観的な指標ではなく、サービスやホスト自身の内面的な魅力を伝えることが、集客のカギとなっている。

こうした状況で、ホストクラブは新たな競争軸を模索し始めている。それは、派手な演出や金銭的な競争ではなく、居心地の良さやホストとの深いコミュニケーションを重視するという方向だ。新規の客にとって、ナンバーや売上は分かりやすい指標だったが、これからはお店の雰囲気やホスト一人ひとりの個性が、客がお店を選ぶ重要な要素となると言われている。

このような昨今のホストクラブの事例は、広告宣伝を厳しく規制されているパチンコホールにも多くの示唆を与えてくれる。パチンコ業界も、これまで「激アツ」、「爆出し」といった射幸心をあおる表現を多用してきた。しかし、ホストクラブが派手な演出からサービスや人間性重視の営業方針へと軸足を移したように、パチンコホールも新たな価値を創造すべき時代になっている。例えば、「この店に来ると楽しい」「スタッフの笑顔に癒される」「居心地が良い」といった、遊技以外の体験価値を高めるというようなことだ。

また、ホストクラブがサービスやホストの人間性を発信するようになったように、パチンコホールも「スタッフ」や「プレイヤー」に焦点を当てる戦略も必要になるだろう。リアルなユーザーの遊技体験をSNSで紹介したり、スタッフの人間性をアピールしたりすることで、客の共感や親近感を醸成し、集客につなげていく必要がある。

それだけではなく、「居場所」としての価値を高めていくことも重要だ。

「ただ遊技する場所」から「人が集い交流する場所」への変化。居心地の良いソファーやフリーWi-Fi、カフェスペースなどの充実。共通の趣味を持つ人が集まれるイベントやファンミーティングなどの開催。元来、パチンコホールが持っていた地域コミュニティーとしての姿を取り戻す時期が来ているのかも知れない。

広告規制は、業界を健全化させる一方、新しい価値を生み出すチャンスでもある。

ホストクラブが「ナンバーワン」や「数字」という肩書を捨て、サービスや人間性で勝負する道を選んだように、パチンコホールも射倖心を煽る広告から脱却し、「人間性」や「居場所」を新たな価値として提供する集客戦略への転換が今後より議論されるべきであろう。

LINE

LINE