接客ゼロの時代へ!無人化が変えるサービス業の「当たり前」 パチンコホールは無人化時代へどう順応すべきか?

2025.08.22 / ホール「いらっしゃいませ!」が聞こえないコンビニ、カウンターのないネットカフェ、飲食店のホールをスムーズに動き回る配膳ロボット。街中でのそんな光景も今や人々の日常に溶け込んでいる。背景にあるのは、慢性的な人手不足と人件費の高騰、そして技術革新。大きく変容するサービス業のなか、パチンコホールは無人化・省人化の時代とどう向き合うべきなのか?

街中で進むサービス業の無人化・省人化

街中を歩いてみると、さまざまな業種で無人化、省人化が進んでいるのがわかる。

例えば、コンビニではファミリーマートやローソンが深夜帯を中心にセルフレジと遠隔監視システムでの無人営業を拡大しており、人の少ない時間帯でも店を開け続けられる体制を整えている。

ファストフード店では、モバイルオーダーやタッチパネル注文が一般化し、カウンターでの対面対応は最低限。スシローやくら寿司などの回転寿司チェーンでは、客席でのやりとりはタブレット越しのみで完結し、注文品は自動レーンで届けられる。 こうした「人の気配が少ない外食体験」は、もはや新たな常識になりつつある。

また、無人フィットネスジムも急増している。セコムやALSOKのセキュリティと連動させ、顔認証やICカードで入退館を管理し、24時間営業ながらスタッフは常駐しない。それでも、トラブル発生時には遠隔で通報や対応ができる仕組みが整っている。

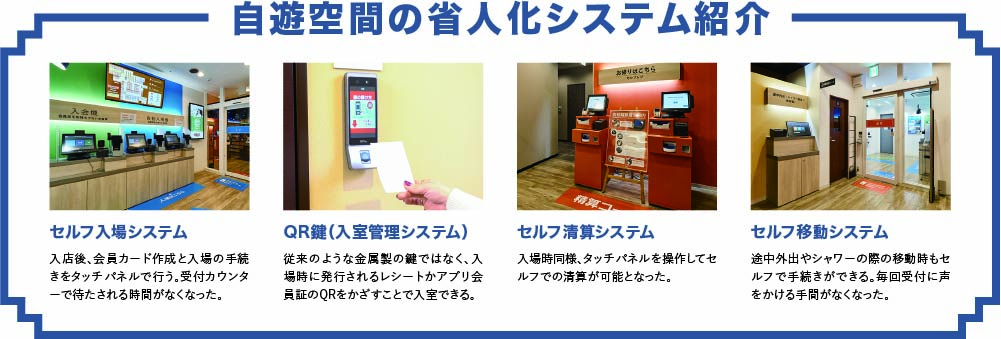

ネットカフェやコワーキングスペースもその波に乗っている。全国に「スペースクリエイト自遊空間」を展開する株式会社ランシステムは、2017年に業界初となる「完全セルフ店舗」を導入。受付カウンターを完全になくし、入場から退店までをすべて利用者自身が行うシステムを整えた。

同社経営企画室部長代理の高橋英明氏によれば、「背景には、深刻な人材難と人件費の高騰があります。加えて、経営陣が新しいことに挑戦し続ける姿勢を重視していた」ということも導入促進のアクセルになったと言う。

省人化が「当たり前」になる理由

無人化の推進には、人手不足という避けがたい現実がある。サービス業では特にその傾向が強く、「人を雇うコストと苦労」よりも「人がいなくても回る仕組み」に投資した方が合理的という判断が増えてきた。

技術の進歩もそれを後押しする。クラウド管理やタブレット端末、QRコード認証、顔認証などの普及で、無人化の導入コストは大きく下がってきている。ランシステムでは、「QR鍵」を用いた入退室管理や無人精算、清掃完了通知などをすべて自社開発。店舗の状況は本部のサービスデスクで一括監視され、顧客が困っていればリモートで声をかけることも可能だ。

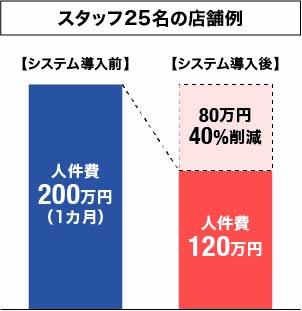

「以前は25人ほどで運営していた店舗が、今では10人以下で回せるようになりました」(高橋氏)。人件費も最大で40%削減。カウンター業務が消えたことで、スタッフは清掃や整備といった「本当に必要な仕事」に専念できるようになったという。

加えて、省人化はサービスの質を下げるどころか、むしろ新たな価値を生んでいる。

コロナ禍以降、接客のないサービスは「安心感」を生み出し、特に女性や高齢者の新規顧客が増える傾向にある。実際、同社の店舗では「誰にも会わずに使える」ことが評価されている。

高橋氏によれば、当初は使い方が分からずに帰られてしまうお客さまもいたそう。そこで改善を図ったのが、リモートサービスデスクからお客さまに直接声かけができるシステム。お客さまがボタンを押すのを待つのではなく、カメラでお困りのお客様を発見し、店側から「大丈夫ですか?」と能動的に声をかけるようにした。

無人化と聞くと、どこか冷たく機械的な印象を持つ人も少なくない。だが実際の現場では、「人がいないことで快適」、「人より丁寧かも」という評価が生まれ始めている。「無人=効率」だけでなく、むしろ「余計な接触を減らした快適さ」が魅力になり始めているのだ。

お客さまの安心感を重視すること。始めはアバターで対応していたリモート接客も、スタッフが顔を出して応対するスタイルに変更した。こうした細かな改善が「無人でも安心」という空間を作り出している。

無人化の目的は人件費の削減ではない

株式会社ランシステムのシステムは今や、快活CLUBなどの業界大手のほか、ホテル、病院、フィットネスジム、インドアゴルフ場など、幅広い業界に導入されている。中には、ゴルフインストラクターが遠隔からスイング指導を行う「リモートレッスン」のようなユニークな活用事例もある。

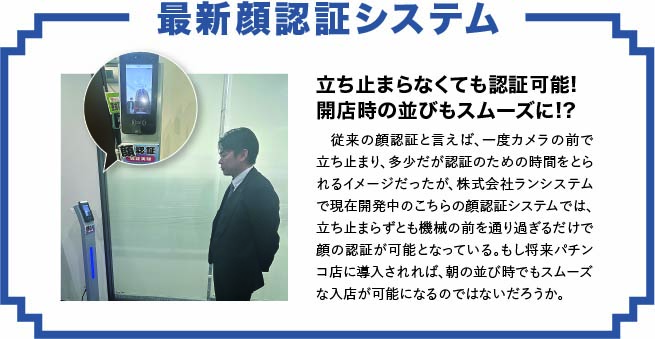

同社では現在、QR鍵の次を見据えた顔認証システムの開発も進めている。扉の前に立つだけで解錠できる「顔パス」型入場システムが目標だ。セキュリティーや操作性とのバランスを取りながら、次の省人化技術が静かに進行している。

もちろん、すべてを機械に任せるわけにはいかない。高橋氏は「清掃業務だけは、絶対に人の手が必要」と語る。実際に人が使った空間を、次の人のために整える工程だけは、現段階の技術では代替できない。

どこに人を残し、どこを機械に任せるか。そのバランス感覚こそが、無人化、省人化の成否を分けるカギになるのではないか。

サービスの未来は、きっと「人を減らす」ことが目的ではない。

「人がいなくても、快適」と感じられる環境をどう作るか。その試行錯誤の先に、新しいサービスの形が待っているのではないか。そしてその波は、確実にパチンコ業界にも押し寄せている。

パチンコホールに人はいらないのか?

業界が直面する「無人化・省人化」のリアル

ホールは省人化の流れには抗えない?

全国各地のパチンコホールではすでに、目に見える形での省人化が進行している。

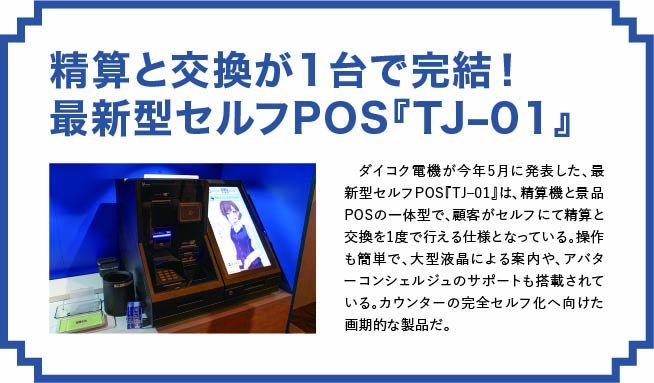

例えば、専用機や会員カードによるポイント管理、入場抽選アプリの普及、設備トラブルの遠隔通知システム、景品カウンターのセルフ化など。お客さまとの接点を最小限に抑えつつも、サービスの質を保つ取り組みが少しずつではあるが浸透してきた。

背景にあるのは、他業種と同じく人手不足と人件費の高騰だ。

求人を出しても応募がこない。採用できても定着しない。ひと昔前であれば高額な時給がパチンコホールアルバイトの大きな魅力であったが、他業種、特に飲食店のアルバイトの時給が高額化するなか、金額面での優位性も失われて久しい。

だから現場は、常に慢性的な人材難に悩まされている。教育コストの増加や、労働時間に対する法的制限など、「人がいることのリスク」が年々大きくなっているのも現実だ。加えて、パチンコホールは風営法の許可業種のため、外国人の雇用に対しても厳しい制限が課されている。これにより、労働力確保の選択肢がさらに狭まるため、人手不足問題が一層深刻化しているのだ。

お客さま側のニーズの変化もある。

かつては接客の質が、ホールの価値だと言われた。地域コミュニティーの場としてのパチンコ屋さんという考え方も多くあった。しかし今では「なるべく話しかけられたくない」、「一人で静かに楽しみたい」という顧客ニーズが主流になりつつある。遊技台でイヤホンを利用できるのもその証拠と言っても良い。ホールの省人化は、人手を減らす手段であると同時に、来店客の快適性を高める手段としても有効になりつつあるのだ。

「無人ホール」はどこまで現実的か?

とはいえ、ホール運営のすべてを無人化するのは容易ではない。

最も大きな壁は「法規制」だ。たとえば年齢確認や本人確認といった部分では、いくら顔認証システムが優秀であれども完全自動化は難しい。また遊技台の不正対策や、お客様同士のトラブル時の即時対応も、人の目と人の手が必要とされる領域だ。過度な自動化は監督官庁からの指導を受けるリスクもあり、「無人ホール」に突き進みすぎることの弊害も無視できない。

現場におけるクリンネスの問題もある。

遊技後の台周り清掃や、トイレの清掃、各設備の保守管理は、まだ人の手に頼らざるを得ない。

最近では「離席中札」を遊技台に掛けたまま退店してしまう客もおり、お客様の離席時間の管理もホール経営に直結する問題として浮上している。このような問題の解決にも「人」は必須だ。これらのことを鑑みれば、ホール内のオペレーションを遂行し、お客様にとっての安心、快適な空間を保つためには、機械だけでは補いきれない部分が確実に残っている。

接客ゼロがすべての客層に歓迎されるとは限らない。特に高齢者層にとっては、有人カウンターが「安心の象徴」であるケースもある。

そこで必要になるのが、「無人=冷たい」というイメージを与えない、「必要な接点」だけは残すデザインだ。

例えば、ホール内にスタッフは常駐せずとも、遠隔から顔を出してサポートできる「リモート接客」という手法がある。カメラとマイクを使い、必要なタイミングだけ人が顔を出して対応することで、無人でも温かさを失わない空間が作りが可能となる。これは前述の通り、すでに他業種でも取り込まれている仕組みだ。

ホールの無人化、省人化の実現に向けて重要なことは、「無人化=人を減らす」ことをゴールにしないことだ。そうではなく、「人がいなくても、体験として快適」、「むしろ、人がいないことで使いやすい」と思われる環境を作ること。つまり、「接触を減らし、満足を増やす」というサービス設計が求められている。

パチンコホールが描くべき「次の10年」

「人がいないのに回る」ビジネスモデルが次々と生まれているなか、パチンコホールだけが旧来型の人頼み運営に固執していれば、やがて市場に置いていかれる。全国のパチンコホールは遅かれ早かれ、省人化へ舵を切らなくてはならない。

そのためには、何よりもDX(デジタル・トランスフォーメーション)の視点が重要だ。

プレイデータや来店履歴、遊技履歴を活用すれば、個々のユーザーに最適化されたサービス提供が可能になる。顔認証による会員管理や、他業種が取り入れているような自動入退場システムの導入も十分に可能ではなかろうか。

現行の朝イチ抽選アプリの改善、入退場の管理をスマホと店内システムとの連携で行うことが出来れば、開店前の行列の解消や18歳以下の人の入場阻止も容易にできるかもしれない。

一方、省人化を進める過程でスタッフの人数が余剰になることもある。こうした場合は、従来業務の縮小によって余った人材を新たな業務に振り向ける「リスキリング(再教育)」が不可欠だ。

例えば、デジタルツールの操作や遠隔接客システムのオペレーション、店舗のメンテナンスやクリーンスタッフへの転換など、従来の接客スキルに加え、新たなスキル習得が求められる。人員削減の単純な合理化ではなく、人的資源の有効活用を目指すことが、本当の意味での省人化成功の鍵になる。

将来的には、ホールという空間そのものが、今とはまったく違う価値提供の場へと再定義される可能性もある。そこにいる理由、人が来たくなる理由を未来志向でどう設計するか。無人化・省人化はその問いを深く掘り下げるための重要なキーポイントだ。

「人がいない」からダメなのではない。「人がいなくても、楽しい」と思ってもらえるか。その答えを探す時間は、すでに始まっている。

LINE

LINE