【信頼で動く経営】DSGグループ、復興と共にある石川・能登を支える地元ホール企業の力

2025.11.15 / ホール2024年元日に発生した能登半島地震からおよそ1年10カ月が経過した。石川県野々市市に本社を構えるDSGグループは、被災直後から寄付や店舗開放、社員ボランティアなどを通じて地域と向き合ってきた。「営業を続けることが支援になる」という信念のもと、地元に根ざした行動と「信頼で動く経営」を貫く同社。その歩みは、復興の現場で企業が果たすべき役割を静かに問いかけている。

「最初の一歩」―被災直後に見えた地元企業の責任

北陸の冬空を切り裂くような揺れだった。能登半島地震が発生したのは、新年を祝う人々がまだ食卓を囲んでいた午後4時過ぎ。晴れ着のまま外へ飛び出した人、雪のように舞い落ちる瓦を呆然と見上げる人。石川の各地で、誰もがその瞬間を忘れられずにいる。

2024年元日に発生した能登半島地震。最大震度7を観測した地震は、北陸地方の広範囲に甚大な被害をもたらした。DSGグループの本社がある石川県野々市市も揺れに襲われた被災企業の1社だった。

社員の安否確認や店舗被害の把握を急ぎ、経営幹部のメンバーは本社に急行した。今回お話をうかがったDSGグループ取締役社長室長の西尾尊志氏もその1人だった。

「まずは従業員の安全を確保し、被災店舗の状況を確認することが最優先でした。会議を開いている時間的猶予はなく、各店舗の責任者がその瞬間に何が必要かをその場で判断しながら、動いていました」(西尾氏)

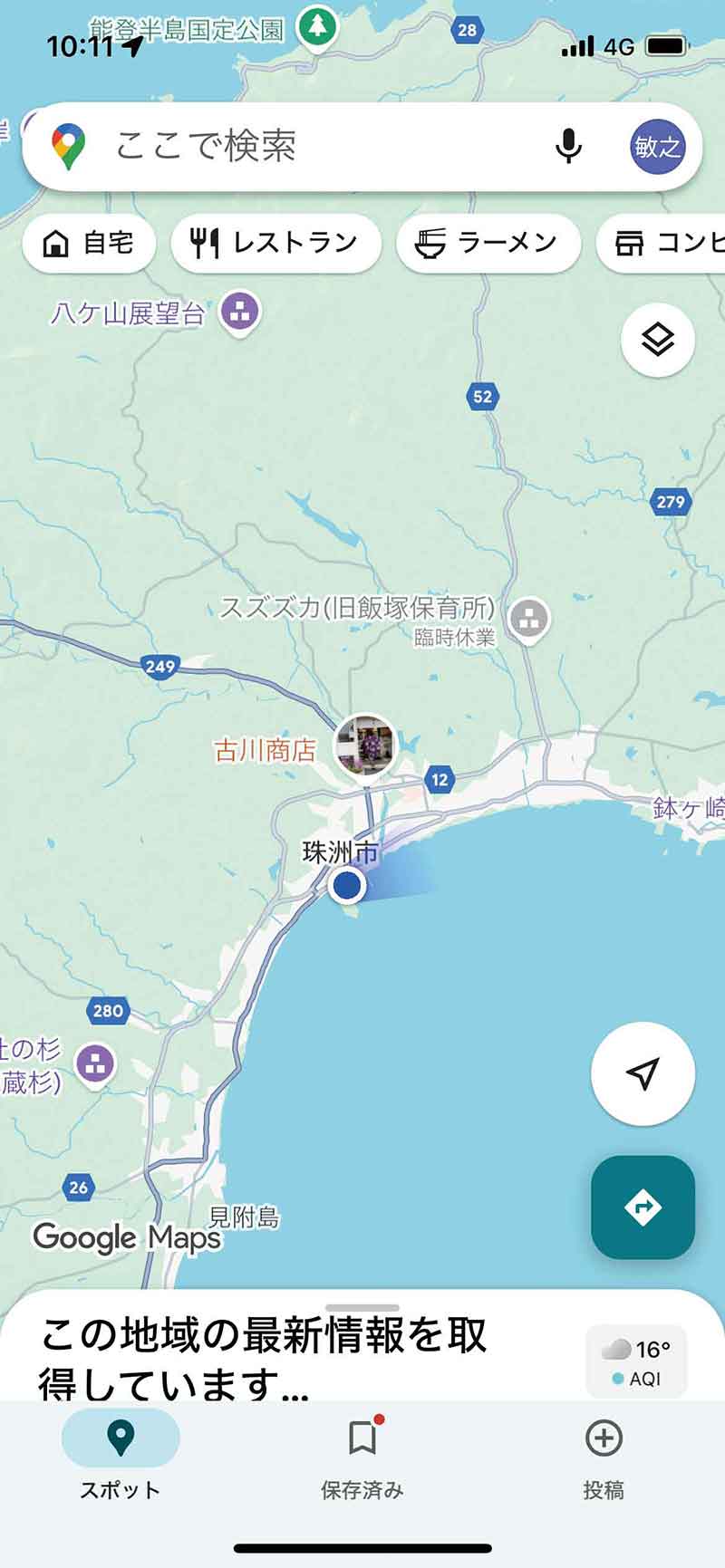

石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生し、志賀町と輪島市で最大震度7を観測。死者は災害関連死を含めて480人を超え、住宅の全壊は6,000棟以上、半壊や一部損壊を含めた住家被害は16万棟を超える。地盤の隆起や津波による浸水、断水・停電といった二次被害も長期化し、北陸地方の暮らしを大きく変える大災害。能登の沿岸部では今も瓦礫や倒壊家屋が残る地域があり、復旧・復興は現在も道半ばである。とりわけ観光と地場産業に支えられる石川県では、被災による経済的打撃が深刻で、地域社会の再建には長期的な支援が求められている。

震源に近いDSGアリーナ七尾店では、天井の一部が落ち、水道が止まり、パチスロコーナーの設備も損傷した。それでも、「地域の明かりを絶やしてはいけない」。そう信じて取引業者とスタッフが復旧に動き出し、わずか一週間ほどで再開を果たす。ポリタンクで水を運び、仮設トイレを設置しながら、誰もが自分の仕事で地元を支えるという思いで現場に立っていた。

「地域の方々が一番困っていたのは水です。不幸中の幸いで、店舗は電気は通っていたので、営業を休止している間も立体駐車場は解放し、仮設トイレを使っていただけるようにしました。その際に手洗い用の水や洗濯用の水を希望者には提供することができました」(西尾氏)

この現場判断という言葉に、DSGという企業の気質がよく表れている。どんなときも地域の暮らしを支える「地元企業」であるという意識が、社員一人ひとりによく根づいている。

地震発災から10日ほど経った頃、同社・西原成奎社長の決断で500万円の寄付が即座に実施された。

「能登の被害状況を見て、『今動かないと』という思いでした。寄付先を検討した結果、使用用途が明確で信頼できると判断し、石川県災害対策本部(北國新聞本社)の義援金受付を通じて寄付を実施しました」(西尾氏)

社内での議論や承認を待つことなく、トップの判断でスピーディーに実行された初動。その裏には、「遊技を通して地域に貢献する」というDSGの原点がある。遊技をしているお客さまの心苦しさを少しでも軽くしたい。遊ぶことが復興支援につながる。地元の人々にそう感じてもらえるよう、すぐに行動することが大事だと考えた。

西尾氏は静かに言葉を結ぶ。

「被災地の状況を前にして、まず自分たちができることをやろうという意識が全員にありました。地域の皆さんに支えられてきた以上、私たちが今度は支える番だと」

混乱の最中に見せたその迅速な判断と行動力。これは、DSGが地元と共に生きる企業として歩み始めた、復興への第一歩にすぎなかった。

「寄付だけでは終わらせない」現場に入り続ける支援の形

地震発生から10日後に始まった500万円の寄付活動は、DSGにとって支援の出発点にすぎなかった。「寄付で終わりではなく、現地に入り、顔を合わせる支援を続けていくことが大事だと思いました」と西尾氏は語る。

その言葉どおり、同社は義援金だけでなく、現場へ足を運ぶ活動も重ねてきた。

2024年9月には、社員5名が輪島市でボランティアに参加。社会福祉協議会が運営するボランティアバスに乗り込み、民家の土砂撤去作業にあたった。床上まで押し寄せた土砂をスコップでかき出し、思い出の品を分別しながら、住民と語らいの時間を持つ。「直接話すことで、被災の現実や人の強さを肌で感じました」と西尾氏。単なる労働ではなく、心の距離を縮める復興支援が、社員の意識にも確かな変化をもたらした。

なお、輪島市は今でも倒壊した家屋や瓦礫などが一部残され手付かずな状態となっている。かつて朝早くから地元の人々や観光客が行き交っていた輪島朝市通りも、震災後は光景が一変。朝市エリアを含む市内被災建築物の公費解体の進捗率は、令和7年(2025年)7月時点で約76.5%とされている(輪島商工会議所資料より)。商店が立ち並んでいたビルは斜めに傾き、歪んだ外壁がそのまま通りに残る。倒れた電柱や散乱した瓦礫が、人々の“日常”を奪ったまま、時折風に音を立てている。

あのにぎわいを知る住民にとって、その通りは「働き口」「寄り合い所」「笑い声の場」でもあった。ふと足を止めると、誰もが知る景色の中に失われた時間が横たわっている。

そんな中、DSG社の寄付活動はより効果的な支援を目指し、仕組みとしても進化している。企業版ふるさと納税を活用し、氷見市と高岡市にそれぞれ500万円を寄付。輪島、珠洲、中能登町の各社会福祉協議会に合計1,000万円寄付するなど、被災自治体への直接支援に加え、用途を明確に指定できるピンポイント支援として実施した。

「行政を通すとどうしても時間がかかることがあります。社会福祉協議会のような団体であれば、必要な場所にすぐ届く。寄付の金額よりも届く速さを重視しました」と西尾氏は言う。

また、店舗では「募玉・募メダル」を通じた支援も続いている。遊技客が任意で玉やメダルを寄付し、相当額に会社が上乗せして義援金として拠出する仕組みだ。2024年5月には七尾市役所を通じ、合計約1,500万円を寄付。遊技という日常の延長に支援の循環を生み出した点は、ホール企業ならではの特色といえる。

また被災者となった社員やその家族に対しても、住宅被害の程度に応じて最大10万円の特別手当を支給し、入浴や洗濯ができない従業員にはコインランドリー費用を会社負担とした。こうした社内支援が社員の安心を守り、現場を動かす力になった。

さらに、海岸清掃や地域ボランティア活動も定期化。内灘や七尾など県内各地で実施し、毎回80〜100名が自主的に参加するようになった。「家族で参加する社員も多く、地域の人と直接触れ合う場になっています」と西尾氏。支援は特別な行為ではなくなっている。

パチンコホールがこうした災害時に営業を続けることで批判を浴びることもあるが、営業自体が支援になるという新たな段階へと歩みを進めていく。

2024年9月、能登半島を再び豪雨が襲った。地盤が緩んだ輪島市では住宅地一帯に厚さ5メートル近い土砂が流れ込み、街の至るところで重機の音が鳴り響いていた。

DSGは社会福祉協議会を通じて社員5名を現地に派遣し、半日のボランティア活動を行った。スコップを手に、ブルドーザーが入りきらない路地で泥をかき出す。完全に乾いていない泥は重く、まるで雪国の雪のように道路脇に積み上がっていた。20人ほどのボランティアと共に納屋を片づけ、使える物と廃棄物を分別しながら、家主と昔話を交わす。

「ここで孫が遊んでたんやと話す声が忘れられません。泥の中にあるのは、思い出そのものなんです」と西尾氏は振り返る。

復興の現場には、厳しい現実があった。倒壊した建物を撤去するにも重機が足りず、解体費用を捻出できない世帯が多い。公費解体の順番待ちが続く中で、時が止まったままの風景が広がっていた。地元住人は、「過疎化が進む地域は、経済的な採算が取れないという理由で後回しにされがちです。だからこそ、地元企業が動かないといけない。復興というのは数カ月で終わる話ではなく、何十年単位で支える覚悟が必要だと思います」と話す。ここに復興の難しさがある。

西尾氏の目にも、国の支援が少しずつ縮小していく中での支援の空白が映っていた。だからこそDSGは、単なる寄付ではなく、重機を動かすための資金=現場を動かす寄付を行った。

「潰れたままの店舗を撤去するにも費用がかかる。そこで止まっている復旧を一歩でも進めるために、少しでも効果のある場所に寄付をしたいと考えました」(西尾氏)

同社の支援は、常に現場的視点にあふれている。寄付先を決める際には、必ず現地の声を聞き、いま何が本当に必要とされているのかを確認する。社会福祉協議会との対話を重ねながら、物資や支援金の使われ方を見極めていく。

「寄付を渡して終わりではなく、その先の使われ方に意味があると思っています。飲料や衛生用品など、現場で自由に使える形の支援を心がけています」(西尾氏)

その姿勢の背景には、同社の経営に根づく先を読む文化がある。被災地支援に限らず、日常の営業においても、いま顧客が何を求めているのかを現場が判断し、即座に動く。それがDSGという企業を強くしてきた。

「この現場判断の速さは、現在の西原成奎社長になってから一気に変わりました。それまでは、どこにでもある地方のパチンコ屋という印象だったと思います。いまは各店の責任者が主体的に動ける会社になりました」(西尾氏)

DSGの組織は、店長同士の横のつながりが強く、困ったときには互いに助け合う文化がある。短期的な数字にとらわれず、1か月単位で帳尻を合わせるような経営はしない。一時的に業績が下がっても、社長も経営陣も騒がない。信用を下げることのほうがよほどリスクだと全員が分かっているからだ。

「信賞必罰」ではなくいわば「信賞信任」。成果を上げた者は称え、結果を出せなかった者も信頼で支える。罰ではなく信頼で組織を動かすという考え方だ。

「現場の裁量が大きいのは、社員を信じているからです。結局、人気が出たらそれが正義。お客さま目線で自由に挑戦することが、会社全体の強さにつながっていると思います」(西尾氏)

こうした信の文化は、地域との関わりにも通じている。DSGでは、震災支援に限らず、障がい者施設のバザーに社員が焼きそば職人として参加したり、子ども食堂にお菓子を届けたりと、日常的な地域貢献を続けている。

「CSRは特別なものじゃなくて、普段の延長線にあると思っています。普段来てくださるお客さまやご家族に、少しでも恩返しがしたいという気持ちから始まっています」(西尾氏)

地域の人々が安心して過ごせる場所を守る。その思いが、営業を続ける原動力になっている。そして、西尾氏の言葉は未来を見据えていた。

「私たちの活動が行政や団体にもっと認知されていけば、今度は『寄付してほしい』ではなく『ここに支援してくれ』と具体的な要請を受けるようになると思います。そうなったら本当の意味で地域の一員になれた証拠です。同業の企業にもどんどんこうした活動が広がってほしい。二番でも三番でも、恥ずかしいことじゃありませんから」(西尾氏)

被災地の復興は、長い時間をかけて進んでいく。その中でDSGは、単なるホール企業の枠を超え、「信頼で動く地域インフラ」としての新しいあり方を示している。

ネオンの灯りが照らすのは、遊技台の前に立つ人々の笑顔だけではない。その光は、能登の街に希望の輪郭を描き続けている。

LINE

LINE