世界を混乱の渦に トランプ関税と日本へのインパクト

2025.07.14 / その他トランプ関税とは何なのか?

時代に逆行する保護貿易の推進

陰謀論者が最強国の中心に

歪む政策〝トランプ関税〟

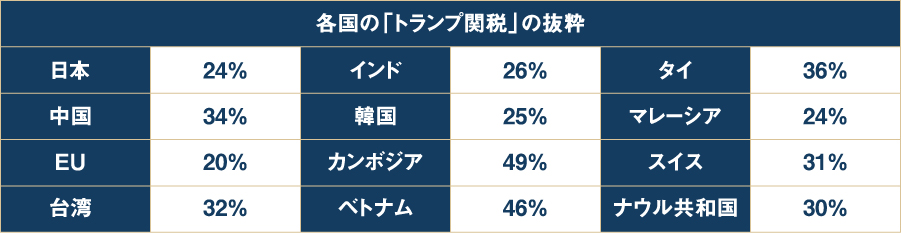

2025年4月2日。大統領執務室前のローズガーデンで声を荒げたトランプ大統領は、世界各国へ課す追加の関税、いわゆるトランプ関税を発表した。日本へはもともと10%の関税をかけていたのに、上乗せで14%(計24%)、さらに自動車や鉄鋼・アルミにはまた別に品目別関税をかけて税率をさらに25%を上乗せするという。10%+14%分は「相互関税」と銘打った。日本側が関税をかけていない自動車などに対しても〝相互〟という名称を用いているのはおかしな話だが、「関税に相当する非関税障壁があるため不公正だ!だから対抗してアメリカも関税をかける!」と難癖を付けて正当化した。しかもこれを日本以外にも展開するというのだから呆れる。

トランプ関税は世界中の企業家が唖然とし、市場関係者が頭を抱えるほどの間抜けな宣言であった。税率の算出拠が不明なだけでなく、対米貿易額が相当小さいと考えられるナウル共和国も関税上乗せの対象になっていたからだ。

5kg1700円の米が3400円に

保護貿易と自由貿易とは?

関税について身近な例を見てみよう。日本はコメに1kgあたり341円の関税をかけている。アメリカのカルローズ米は現在5kg3400円ほどだが、もしも関税がなければ1700円で売られることになる。政府放出の備蓄米より安いのだから、4000円以上する国産の銘柄米は太刀打ちできず、日本のコメ農家は壊滅するだろう。コメに限らず関税は、国内産業を海外産から守るべく設定されてきた。これを「保護貿易」という。

一方で、関税や輸入制限などの障壁を可能な限り取り払い、モノやサービスの移動を自由にすることで、経済全体の効率を高めようとする貿易を「自由貿易」という。各国の得意な分野に生産を特化させ、貿易で交換するようなイメージだ。例えば、日本が自動車に優れているなら生産を自動車に特化。ベトナムが衣料品に優れているなら生産を衣料品に特化する。両国は得意分野に集中して生産し、貿易を通じて交換することで、両国の生産効率は最大化する。すなわち互いの得意分野を生かすことによって、利益が最大化されるのだ。

このように、比較優位な物の生産と自由貿易は世界経済を大きく発展させてきた。トランプ関税はこれを止めようというのだ。

貿易が世界を発展させた

止めればすべての国が大損

自由貿易と保護貿易は、経済状況や政治的思惑によって歴史の中で揺れ動いてきた。世界恐慌時の1930年、アメリカは自国の産業を守るべく高関税政策(スムート・ホーリー法)を導入した結果、各国の報復関税を招き、世界貿易は大幅に縮小した。恐慌は長引き、アメリカも不況のドン底へ陥る結果に。日本やドイツが他国へ軍事進出する遠因にもなった。貿易を止めれば国は貧しくなり、戦争へつながる。

自由貿易最大の受益者は、言わずもがな世界最大の経済力を誇るアメリカ、次に中国である。オバマ政権までは「中国に自由貿易の恩恵をもたらせば、自然と親米の民主主義国家になるだろう」との幻想に酔っていた。これを「間違いだ」と正面から指摘し大統領となったのが、2018年のドナルド・トランプである。

対中圧力の強化は、トランプの敵であるバイデン政権にも受け継がれた。バイデンはEV(電気自動車)の関税を25%から100%へ引き上げている。500万円の車が1000万円になったら販売数に大きな影響を及ぼすだろう。アメリカは中国製EVに高関税をかけることで、自国のテスラ車を保護したのだ。

このように、関税が〝武器〟として用いられている状況下では、関税は単なる税金ではなく国際政治や経済戦略の重要なツールとして機能しているのだ。

2025関税戦争の行方

iPhone価格への衝撃

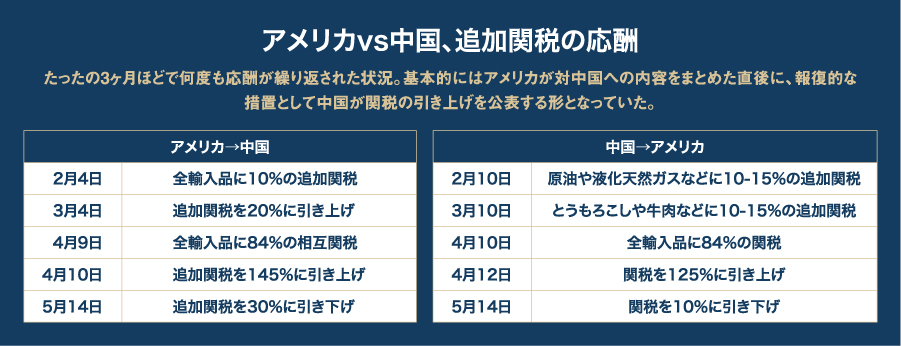

米中間の貿易摩擦は世界の経済情勢を左右する重要な要素となった。トランプ大統領は「アメリカ・ファースト」の号令のもと、中国から輸入される全ての品目へ一律145%の関税をかけると宣言した。すぐさま中国も125%だと反応し、関税の応酬となったことは記憶に新しい。(経緯詳細は上記の表を参照)

トランプのスタイルは明確で、「関税をかけてアメリカで売れないようにしてやる。嫌ならば対米の貿易黒字を縮小せよ、すなわちアメリカが儲かるようにしろ。もしくはアメリカに工場を作ってアメリカ人を雇用しろ。」というものだ。トランプは取引(ディール)が大好きであり、各国政府は彼の開いた賭場に、国民と経済をBETせざるを得ない状況へ追い込まれている。

特に注目すべきは、スマートフォンなど電子機器への影響だろう。iPhoneの生産は中国に大きく依存しており、トランプ関税が継続または強化された場合、その価格高騰は避けられない。

例えばこれまで1000ドル(約15万円)で販売していたiPhoneに対し、中国製だからと145%の関税をかけたとする。単純計算だが、1000ドルに関税1450ドルがプラスされ、米国内での売値は2450ドル(約37万円)になってしまう。トランプ関税のバカバカしさはまさにここで、関税を上乗せされ2450ドルの高値で買わされるのは、トランプを支持してきた米国民なのだ。トランプは「関税で大儲けできる」と豪語するが、なんのことはない。米国民から富を奪うだけの増税である。Apple社は利益を削るわけにいかないから、減る販売台数を補うべくさらなる値上げを敢行するだろう。ハイエンド機のiPhone PROは55万円ほどになるのではという試算もある。

もちろん関税は部品にもかかる。サプライチェーン(原材料から部品、最終製品に至るまでの供給網)全体でコストが増加するため、影響はより複雑かつ深刻になるだろう。「アメリカ企業のApple製品なのに、アメリカ政府がかけた関税により、アメリカ国民が買えなくなる」となるのだから、もはや喜劇だ。あまりにも本末転倒である。

米通商法第301条による報復

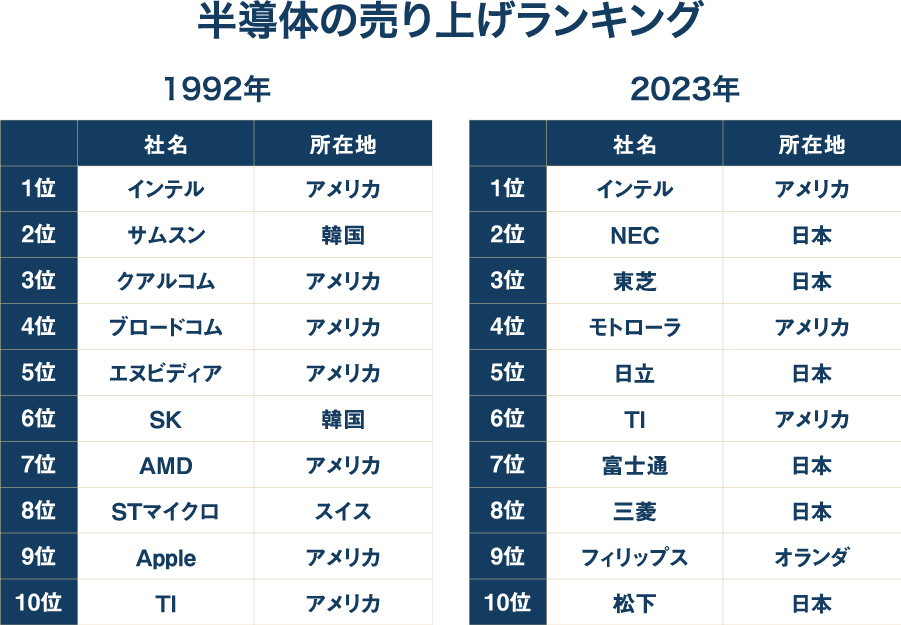

日の丸半導体は米に潰された

かつて通商問題といえば〝日米貿易摩擦〟であった。1980年以降、日本の経済成長はアメリカへの輸出で支えられていた。特に目を付けられたのは自動車と半導体だ。オイルショック後のアメリカで、燃費に優れた日本車が売れに売れたため、BIG3(GM・フォード・クライスラー)の業績は極度に悪化。アメリカは日本政府に対し強い圧力を加えた結果、日本メーカーが自動車輸出の〝自主規制〟を行うことになる。日米自動車摩擦は日本の敗北であった。

また、1988年に世界シェアの50%以上を握っていた日本の半導体産業は、日米半導体協定により「外国製半導体シェアを20%以上にすべし」とする屈辱的な数値目標を呑まされる。国内でさえ外国製(アメリカ製)を使わねばならない以上、業績は当然落ち込む。結果、日本の半導体産業は衰退の一途をたどり、世界シェアは10%以下にまで凋落した。

これら日米貿易摩擦でアメリカがチラつかせたのが「米通商法第301条(スーパー301条)」だ。相手国の状況を不公正な貿易慣行だと決めつけ〝報復〟を可能とする強力な法律だ。この刃は今、中国へ向かっている。かつて日本へ求めたのと同様に「貿易黒字の削減」を求めているのだ。

日本経済への波紋

自動車と半導体産業の動向

中国を主敵とみなした以上

日本を敵に回せなくなった

2025年6月28日、トランプ大統領はカナダとの貿易協議をすべて打ち切ると発表した。トランプは就任直後「カナダはアメリカの51番目の州になるべきだ」と妄言を吐いただけでなく、中国で製造された最狂麻薬・フェンタニルはカナダを経由してアメリカへ入り込んでいると断じ、他国より先に25%もの高関税を課したのだ。カナダでは反米感情が沸騰し、アメリカの強みである「デジタルサービス」に税金をかける方向へ動く。これに対しトランプは関税の上乗せだけでなく、前出の 〝スーパー301条〟をチラつかせ始めた。

隣国かつ最友好国で自由貿易協定すら結んでいたカナダに対してですらこの有様なのだから、当然日本に対しても厳しい対応を迫る…かと思われた。

しかしバイデン政権時代からの懸案であった日本製鉄によるUSスチールの賠償問題では最終的にこれを認め、最大の懸案である自動車協議でも、対カナダのように打ち切ったりしていない。

6月26日、日本政府の代表として赤澤経済再生担当大臣が渡米した。この時のアメリカ側の代表はベッセント財務長官・グリアUSTR通商代表・ラトニック商務長官であった。ベッセントは親日家で、ラトニックは常識人。両者ともウォール街出身で日本経済の強みも弱みも知り尽くしている。グリアは対中強硬派の筆頭で、第一次トランプ政権時にはライトハイザー通商代表の首席補佐官として、日米通商交渉をまとめあげることに貢献した。このメンバーの時点で日本への配慮がうかがえるだろう。

かつてライトハイザーのカウンターパートとして交渉に挑み、グリアとも顔見知りの茂木敏充議員(元経済再生担当大臣)は 「相互関税上乗せ分の停止猶予期間は7月9日。これを超えても日本はアメリカと交渉することになるだろう。トランプ大統領が自動車の関税引き下げを飲むとは思えないが、それ以外については上乗せ分の撤回を求めたい。その代わり、半導体を買ったり造船分野で協力したりという形になるだろう」と語ったことがある。カナダに対しては最初から脅しに出たアメリカが、日本に対しては期限を越えてでも粘り強く交渉するはずだと予想していたのだ。

トランプ慣れした自動車業界

されど1兆7000億円もの減益

日本の自動車産業は、長年にわたり米国市場を最大の輸出先としてきた。しかし、第一次トランプ政権下で「国家安全保障上の脅威」を理由に、輸入自動車への追加関税が幾度となく検討され、業界に大きな不安をもたらした。安倍総理大臣(当時)とトランプ大統領の個人的な友好もあり関税発動は見送られたが、その脅威は常に存在し続けた。

第二次トランプ政権では日本も他国と同じように相互関税の攻撃を受けているが、日本の自動車業界は1980年代から半世紀近くに及びアメリカの〝政治〟に翻弄されてきた経験を持つ。トヨタやホンダら日本の自動車メーカーは、関税リスクを回避するため米国現地生産の強化を進めてきた。

トヨタ自動車はアメリカでの生産能力増強に莫大な投資を行い、現地のアメリカ人を雇用し続けた。ホンダや日産も同様の戦略を取った結果、トヨタ・ホンダ・日産・スバルがアメリカで販売する車の現地生産比率は5割を超えるようになった。しかし、アメリカ工場で使用する部品にかかる関税が10%+14%ともなれば、現地生産コストを押し上げ、企業の収益を圧迫してしまう。原稿の執筆時点(6月29日)ではトランプ関税以前に送っておいた部品のストックで生産しているようだが、7月9日の猶予期限を過ぎても引き下げで妥結しない場合は苦しくなる。2025年度の業績見通しは各社とも大きな減益を予想しており、6社総額で1兆7000億円にも及ぶのだからシャレにならない。

どっこい日本は強かった

半導体産業の影なる主役

半導体産業もまた、米中貿易摩擦の最前線に立たされている。かつて世界シェア50%を握っていた〝日の丸半導体〟は、日米半導体協定により競争力を奪われた。アメリカのインテルやNVIDEA、AMDやクアルコム、世界最大の台湾TSMCに韓国のサムスンなど、最先端半導体において日本はもはや主要なプレーヤーとは言い難い。

この協定により、半導体の生産分野において日本は脱落したと思われがちだが、実は日本の半導体産業の真の強みは最終製品ではなく、製造に不可欠な〝製造装置〟や〝材料〟の部分にある。半導体の製造の方に目を向けると、製造の上流工程から下流工程まで、これでもかというほど日本企業が並ぶ。半導体検査装置のアドバンテスト、切断・研磨装置のディスコ、洗浄装置のSCREENホールディングスは世界シェア首位。東京エレクトロンなども含め、海外の半導体メーカーが新たに工場を作るたび、日本の製造装置が設置されるのだ。

また、半導体材料でも、信越化学工業にSUMCO、富士フイルムや住友化学など、日本国内でも名の知れた大企業が実績を残している。日本製の製造装置や材料で作った半導体は歩留まりが高く(不良品が少なく)、より高性能な半導体を作ろうとすればするほど、Made in JAPAN が必要になってくる。特に最先端半導体の基板となるシリコンウエハーは信越化学とSUMCOで世界シェアの9割以上を握っており、事実上、日本企業なくして半導体生産は立ち行かないのだ。

この点だけ見れば、日本は半導体分野において敵無しと思えるが、アメリカは安全保障上の理由から中国に対する半導体技術の輸出規制を強化しているという点がネックとなる。日本企業は中国に製造装置や材料を売っているため、中国の弱体化は、業績に多大な影響を受けてしまうのだ。アメリカが中国への半導体関連製品の輸出規制を強化するたび、これらの企業の業績に直接的な影響が及ぶ。

実際、米国の輸出規制強化を受け、一部の装置メーカーは中国向けの出荷を停止する措置を取らざるを得ない状況に直面し、株価も大きく下げてしまった。関税戦争が落ち着きを取り戻したことで株価は回復したものの、日本の半導体産業は米中間の関係値に振り回されてしまうのだ。

政府主導の経済安全保障

サプライチェーンの多角化

このような状況下で、日本企業はサプライチェーンの再構築を加速させている。中国への生産拠点集中リスクを回避するため、ASEAN諸国やインドへの投資を拡大する動きが顕著だ。地政学的リスクを分散させる観点から、多くの電子部品メーカーがベトナムやタイでの生産能力を増強している。

また、国内回帰の動きも一部で見られる。経済安全保障は日本政府の主要課題となり、担当閣僚も設置されるようになった。重要物資や基幹産業のサプライチェーンを国内で完結させる動きを政府が支援し始めており、特に経済産業省は前のめりに取り組んでいる。国家安全保障局(NSS)と組み、官民連携を促進する新組織「経済安全保障センター(仮称)」の立ち上げも目指している。

しかし、長年にわたり国際分業体制で最適化されてきたサプライチェーンを短期間で再構築することは容易ではなく、多大な初期投資と時間がかかる。国際情勢の不確実性が高まる中で、より強靭で柔軟なサプライチェーンを構築し、各地域ごとに抱えるリスクに対応できるような経営戦略を持つことが喫緊の課題となっている。

追い詰められるトランプ

パチンコ業界に影響はあるか?

怒りの矛先はついに日本へ

現在、トランプ大統領は複雑な状況に 直面している。彼の政治スローガン「MAGA (Make America Great Again)」は、かつて熱狂的な支持を集めたが、その支持層にも変化の兆しが見えるのだ。

MAGAは、アメリカ製造業の復活、雇用創出、そして国境管理の強化などを通じて「アメリカを再び偉大にする」というトランプ氏の政策目標を凝縮したもので、特に地方の白人労働者層や保守層から強い支持を得ていた。しかし、貿易戦争の長期化は、自動車からスマホ、日用品から食料品に至るまで物価高騰を招いたため、さまざまな方面から疑問符を投げかけられるようになったのだ。

iPhoneの例で見たように、アメリカ国内で作れない物、だけどアメリカ人が欲しがる物に関税をかけてしまうとアメリカ人だけが大損してしまう。海外と同じ物(極めて近い物)を作れる場合においてのみ関税は機能するのだ。海外産の部品がどうしても必要な場合、関税の分だけアメリカ国民が痛手を負うことになる。トランプ大統領は今後、トランプ大統領を支持し、”MAGA”を信仰してきた者たちからの支持率も見ながら、物価上昇前に各国とのディールを成立させねばならない。

そんな折、なんともタイミングの悪いことに、カナダへの高関税のきっかけとなった合成麻薬〝フェンタニル〟は、日本の名古屋が密輸網の指示拠点になっていると発覚したのだ。アメリカでは若者を中心にフェンタニルが蔓延しており、毎年7万人も死亡している事実が存在する。トランプの怒りがさらなる関税上乗せとなり日本へ向かう可能性も出てきた。もし仮に感情に身を任せてトランプの怒りの矛先が日本へ向かった場合、パチンコ業界も影響を受けるかもしれない。

パチンコメーカーへの影響

遊技機価格の上昇要因に!?

改めての説明となるが、関税とは海外からの輸入品にかける税金のこと。アメリカはパチンコもパチスロも輸入していないため、我々の業界は無関係そうに見える。しかし遊技機製造に関わる部品調達を考えたとき、見える景色は一変する。

パチンコ・パチスロの製造には、液晶ディスプレイ、LED、電子基板、各種センサー、モーター、筐体部品など、多岐にわたる部品が使用される。これらの部品の多くは、コスト効率と供給安定性の観点から、中国、台湾、香港、タイ、ベトナムなどのアジア諸国から輸入されている。2011年のタイ洪水でサプライチェーンが寸断し、自動車メーカーのみならず、パチンコメーカーまで生産がストップしたと覚えてる方も多いだろう。

巨額のトランプ関税が中国製品に課された結果、アメリカへの輸出が細った中国企業はどうするか。倒産を回避すべく、まず間違いなく製品の単価を上げる。一社だけでなく、サプライチェーン全体でトランプ関税のコスト増が転嫁される可能性は十分に考えられるのだ。結果として遊技機の製造原価は大きく上昇し、メーカーの収益を圧迫するか、ホールへの販売価格に転嫁されるだろう。中国製自動車や自動車部品に対する関税は25%だが、この数値で単純計算すると、1台58万円の遊技機は72万円を超える。

さらに米中関係が悪化し、中国への大規模な制裁となった場合、同盟国の日本は中国企業とこれまで通りの取引ができなくなる。新台スケジュールは狂い、以前のように入替のない数カ月を過ごすこととなるだろう。ただしこれはホール視点で考えると悪い話ではない。タイ洪水の時もそうだったように、入替費用の削減で増益が見込まれるのだ。

パチンコ業界の市場開放

米国産遊技機の強制導入

また、可能性としては薄いものの、遊技機業界そのものに手を突っ込まれるケースも考えておきたい。トランプ大統領のロジックは「理由はどうでもいい。現在ある不均衡を是正しろ」である。例えば、日本は輸入車に関税を掛けていない。なのにアメリカ車は売れない。これをトランプ政権側は「安全検査が厳しすぎる」だとか「左ハンドルに社会が対応していない」だとか、非関税障壁だケシカランと指摘している。ドイツ車は売れてアメリカ車は売れないのだから、単純に米メーカーの努力不足なのだが、彼らは聞く耳を持たない。

このロジックでパチンコ業界を攻められたらどうなるか。IGTが機械を出していた頃ならまだしも、現在の遊技産業はほぼ日本企業だ。自動車産業のロジックを使うなら「現状、外国企業が入っていないのだから改善せよ」となる。

海外勢の参入を強制されたらどうなるか。彼らはまず間違いなく、低クオリティな機械しか作れない。当然、売れない。となればアメリカはいつものように「理由はどうでもいい。現在ある不均衡を是正しろ」となり、かつて日米半導体協定で飲まされたような数値目標を設定してくる。あるいはコメのような最低輸入量(ミニマムアクセス)が設定される。現実的な折衷案として、アメリカ製の高額な半導体やセンサー類を強制されるなんて、いかにもありそうな話ではないか。

さらに、ホール運営会社が日本企業ばかりの点を「非関税障壁があるのではないか」と指摘された場合は厄介だ。米国企業が参入できるよう法体系の見直しにつながってしまう。アメリカ企業が参入した場合、MGMリゾーツやウィンリゾーツなどのカジノ大手に、日本のパチンコホールは資本力で対抗できるだろうか。「非関税障壁」とはなんとも使い勝手のいい言葉である。

…あまりにも荒唐無稽であろうか? パチンコは無関係と断じるのは簡単だ。しかし、トランプ大統領はカジノのオーナーであったことを忘れていないだろうか。昨年はラスベガスで演説し、チップ収入への課税撤廃を公約した。2017年の日米首脳会談では安倍総理に対し「シンゾウ、こういった企業を知っているか?」と、ラスベガスサンズの会長兼CEO、MGMリゾーツの会長兼CEO、シーザーズエンターテインメントのCEOを紹介したとされている(3社ともカジノ大手)。今でもトランプ大統領はカジノ業界に近く、強いシンパシーを抱いているのだ。そんな彼の耳元で「日本のリトルカジノ・パチンコは~」と囁く人間がいたら、そう考えると、これらの話は一気に現実味を帯びてくるのではないだろうか。

考えるのもバカらしい話

トランプじゃなければ。

もちろんこれらは可能性の問題、思考遊戯の域を出ない。ただ、ホールの市場開放はともかくとして、メーカー各社におけるサプライヤーの多様化や、国内での部品生産体制の強化は現実的な検討課題だろう。これまでのサプライチェーンで築き上げられたコスト競争力を維持しながら、安定供給を確保することは容易ではない。特定国への過度な依存を減らすべくリスク評価を徹底し、調達先の多様化や代替案の準備を進めることが重要だ。〝トランプ〟は一過性の事象に過ぎないかもしれない。しかし、パチンコ業界は強靱さを身に付けるべく、根本的な改革を求められている。トランプ関税の動向に注視しつつ、国内外の経済情勢を常に敏感に把握し、思考し、多角的な視点からリスクと機会を評価する必要があるのだ。

国内経済の停滞や消費マインドの変化に対応するため、新たな顧客層の開拓や、多様な遊技体験の提供など、ビジネスモデルの変革も視野に入れるべきだ。グローバルな地政学リスクが日常となる時代において、パチンコ業界もまた、多角的かつ機動的に対応する能力が求められている。

LINE

LINE