もしもの世界線 消費税の減税が実現したら

2025.06.18 / その他もしもの話をしようじゃないか。我々スロッターはどんなに小さな可能性も追い求めてレバーを叩くのだから。来たる2025年7月、参議院議員選挙が行なわれる見通しだ。各党が侃侃諤諤と己の主張をぶつけ合っている最中だが、各ホールもひとつ未来を見越して、消費税が減税された時にどのような施策を採るか、考えてみてもいいのではないか。

参院選の争点のひとつに消費税

2025年7月に投開票が予定されている参議院議員選挙。国政の未来を左右する重要な選挙となるのだが、今回の参院選で焦点のひとつとなっているのが「消費税」だ。消費税は2019年10月より、商品の購入やサービスに対して10%が課せられており、飲食料品(酒類・外食を除く)や新聞(定期購読契約がされた、週2回以上発行されるもの)は軽減税率の対象となり8%が課せられている。

消費税の減税が争点となっている理由は至極単純。世界的な原材料価格の高騰や、トランプ関税などの影響によって生じている物価高が国民の生活を圧迫しているからだ。消費税は日常での買い物などで常々徴収されているものであり、商品やサービスの購入を繰り返す我々一般庶民から見ると非常に身近に感じる税金のひとつだ。消費税が減税されれば、自由に使えるお金が増えるという感覚は非常に強いだろう。

国税庁のデータを参照すると、令和7年度における租税及び印紙収入予算(修正後)は、年間で77兆8190億円とされている。そのうち消費税は24兆9080億円とされており、税収の約32%強を占める非常に重要な財源とされている。もし仮に消費税が10%から5%に減税、ということになれば、単純計算で半分の12兆4540億円もの税金が徴収されず、国民の手元に残ると考えられるのだ。

各メディアでも、次回の参院選に向けたニュースが毎日のように取り上げられている。我々の生活と非常に密接な”消費税”というテーマが日々取り上げられていることもあり、いつにも増して選挙の行方に注目している方も多いだろう。

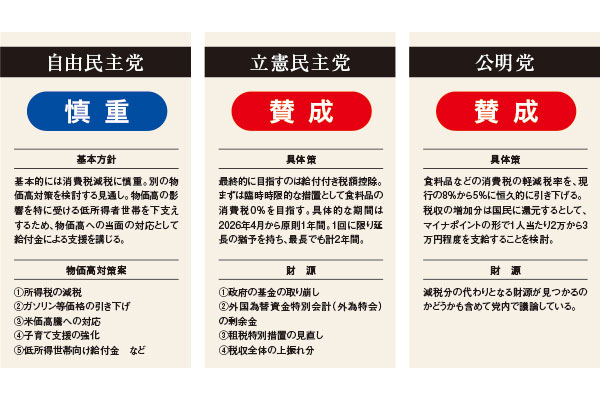

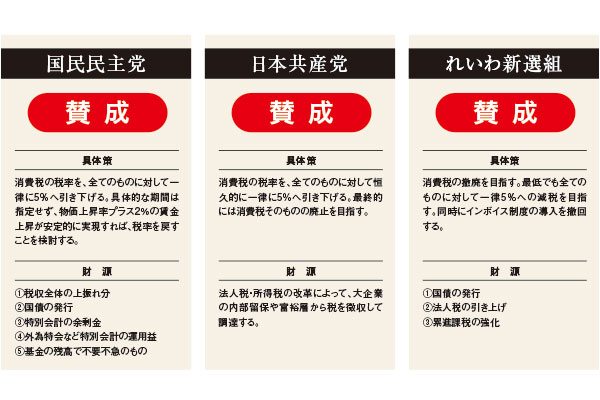

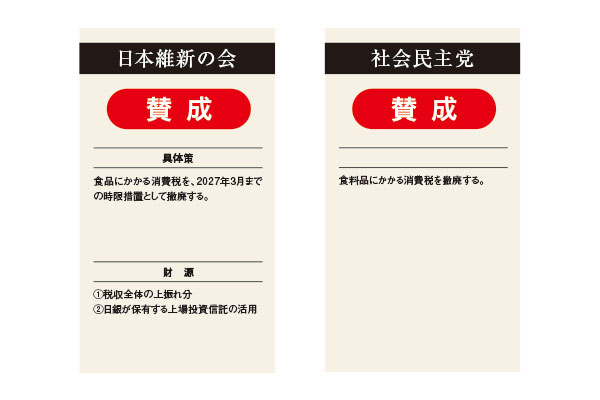

各政党の消費税の減税に対する意見に注目すると、ほとんどの政党は消費税の減税(あるいは廃止)に賛成であるという点で意見が一致しており、焦点は「減税した分の税収をどこで補うか」という具体的な財源の部分である。一方、与党である自由民主党は、減税をすべきか現状維持か、党内でも意見が割れている様子が見られるが、基本的には消費税の減税に慎重なスタンスをとっている。税収の減少に伴って、社会保障が破綻する可能性が考えられるからだ。

消費税の減税は先に触れた通り数兆円規模の税収が関わる施策となる。令和7年度においては、一般会計における歳出総額が115兆1978億円であるので、数兆円規模となると国の一般会計を左右するほどの金額となる。一般会計の歳出割合を見てみると、全体の33.2%に当たる38兆2938億円が社会保障費として活用されており、歳入がショートした場合は社会保障費が削減される可能性も十分あり得る話だ。そう考えると、消費税を減税する際の財源を示すことがいかに重要になるかが伝わるだろう。

実際に、外国で減税政策を掲げたものの、納得のいく財源を具体的に示すことができず急速に支持率を下げてしまった例も存在する。2022年9月6日にイギリス首相に就任したリズ・トラス氏は、「THE GROWTH PLAN 2022」と銘打って、同氏の政権下における経済政策を発表した。計画の中では5年間で約448億ポンド(当時の為替レートで約6兆9600億円)の減税を行なう政策を掲げたが、注目が集まったのはその財源。一連の減税政策は国債の発行による借金頼みであり、財政悪化が懸念されるような内容だった。実際にその懸念は市場へと波及し、計画が発表された同日にはポンド売りが進んだ。さらに同月27日、国際通貨基金(IMF)はイギリス政府の減税政策について、具体的な問題点を指摘した上で「不平等を加速させる可能性がある」と言及した。この一件をきっかけにトラス氏の支持率は急落。最終的に、本政策の大部分を撤回した上でトラス氏は首相の辞任を表明した。首相就任からわずか45日目、2022年10月20日の出来事であった。当時のイギリスには諸々の複雑な事情があったといえども、財源が理由で逆効果となってしまうような減税政策を打ち出して信用を失った一例と言えるだろう。

本原稿の執筆中である6月初旬時点で次回の参院選のマニュフェストは各党まだ公表されていないものの、大まかな方針は各メディアが報じるニュースなどで把握することができる。それぞれが細かい具体案を詰めている状況かと推測できるが、消費税の減税にどのくらい積極的かと同時に、消費税の減税を遂行するための財源をどのように考えているかという点についても注目すべきである。

消費税の減税による恩恵

実際に消費税の減税(撤廃)が実現した場合、我々消費者はどれくらいの恩恵を受けることができるのだろうか。

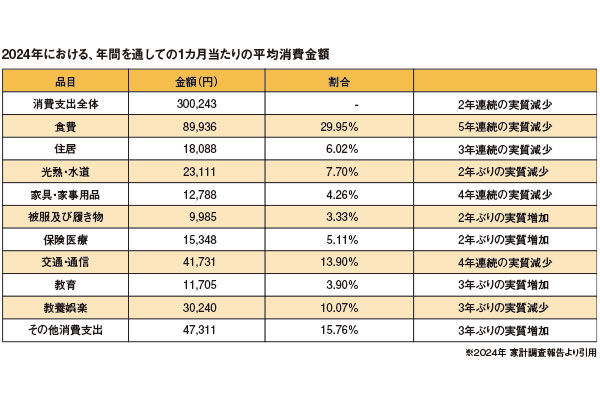

2024年の「家計調査報告」によれば、年間を通しての1か月当たりの平均消費額は、2人以上の世帯で平均30万243円、単身世帯を含めた平均消費額は25万929円と公表されている。この金額は消費税も含めた金額であるため、軽減税率も考慮するとこの平均額の8%〜10%の間の金額が消費税として徴収されていることとなる。この状況から消費税が一律5%に減税されれば、1カ月当たりで考えても1万円以上は手元にお金が多く残る計算となる。現に一律5%が実現した場合、1世帯当たり平均で年間14万1000円、食料品にかかる軽減税率を0%にしただけでも年間6万4000円の負担が軽減されるとの試算もある。このように減税が実現すれば、消費税は基本的に消費活動を行う全国民が負担しているので、全国民の可処分所得が増加すると言えるだろう。可処分所得の増加分は別の消費に向けられ、さらに経済を回していくこととなる。

減税の影響で消費が抑制される場合も

しかし、先に触れた増加分の可処分所得が、すぐに別の消費に向けられるわけではない。当然将来を見越して貯蓄に回す家庭も存在するだろう。さらにそこで消費を左右するのが、実現された減税政策が時限的なものかどうかという点だ。

時限的な減税であれば、いつから減税が始まり、いつまで減税が続くのかという点が明確に示されるはずだ。減税期間開始の直前であれば、不要不急のものでないかぎり減税が開始してから購入した方が安く済むため買い控えが起きる。逆に減税期間終了の直前であれば、消費税が低いうちに消費をしておこうという駆け込み需要が発生する。しかし減税期間の終了直後は、ただ税率がもとに戻っただけといえども、減税期間と比べると高くなっているので消費が落ち込むことが考えられる。特に単価の高いサービス(家や車の購入、旅行など)は、数%の消費税の変化で消費者の支払額が数十万単位で変動することもあるため、買い控えや駆け込み需要が他のサービスと比較して大きく現れると考えられる。

ただ、いずれにせよ各個人、各家庭の可処分所得が増加する点は間違いないため、その分が遊興費に向けられる可能性は十分考えられる。

パチンコ・パチスロに割かれる予算が増加する可能性

家計における遊興費が増加すれば、その分、使い道の幅も広がることが想定される。パチンコ・パチスロも娯楽の一環として、そうした選択肢の中に含まれる可能性があるだろう。

ここまで消費者の各家庭に注目してまとめてきたが、消費税は当然、各ホールに対してもかかっている。パチンコ・パチスロ営業にかかる消費税は少し特殊なので簡単に説明すると、ホールが納めるべき消費税は売上の金額をもとに計算されるのではない。

少し具体的に、パチスロを例に取って説明をすると、現在のルールでは貸玉の上限額は1枚20円まで。外税方式なので、10%の消費税が加算されて1枚当たり22円が実質的な上限となる。1000円で45枚貸にすると1枚当たりの上限である22円を超過してしまうので、超過しないギリギリのラインが46枚となる。このメダルを貸し出す際にユーザーから徴収している消費税を「仮受消費税(預かり消費税)」という。そしてその仮受消費税を含んだ売上を活用して、ホール側が金景品や一般景品を含んだ景品全般の仕入れ、新台の購入や設備投資費を支払う。当然その仕入れにも消費税が伴うため、その金額はホールが負担しなくてはならない。この景品の仕入れの際にホールが負担する消費税を「仮払消費税(支払い消費税)」という。この仮受消費税と仮払消費税を差し引きして、ホールの手元に残った金額を消費税として納税しているのだ。

消費税率の軽減によってホールが負担する消費税額が変わるのは当然のことだが、もし仮に消費税がすべてのものに対して、一律で減税された場合は、各ホールは貸玉の枚数の変更を余儀なくされる。

例えば消費税率が一律10%から5%になった場合、先に挙げた計算式に当てはめると、貸玉の上限額は1枚20円に外税の5%分を加えて1枚21円までとなる。これを超過しないようにするためには、1000円で48枚貸、あるいはそれよりも多い枚数の貸出をする必要がある。各ホールでは、貸出枚数の変更を設定したり、貸出枚数の変化を事前にユーザーに対して告知したりと、対応に追われることとなるだろう。しかし貸玉の上限額が定められている以上、必ず対応しなくてはならないことなので、このようなフローが発生することはあらかじめ念頭に置いておくべきだ。

浮いた分をどうするかという問題

ここまで本稿で述べてきた内容は、冒頭にも記した通り、もしも消費税の減税が実現したらという架空の話でしかない。しかしこれらが起こりうる可能性は、確実に0%ではない。あくまでひとつの未来の話として、減税によって浮いた費用をどのように活用していくかという点は、早めのうちに検討しておいてもいいだろう。

会社方針などもあり、いちホールの独断で費用を使うのは難しいが、減税によって生じた営業利益の活用方法としては多岐にわたる案が考えられるだろう。新台の導入を積極的に進める、広告宣伝費に充てる。従業員へ還元することで会社へのエンゲージメントを高めるという用途も非常に有効な一手だろう。店内の設定配分を高めてユーザーに還元し、将来的な集客につなげるということも考えられる。当然そのまま営業利益として抱えておくという選択肢も存在する。

ただ、複数の選択肢がある以上は、減税のタイミングで自分たちがどのような手を打つか検討し、さらに競合ホールがどのような手を打ってくるかについては情報を集めておいて損はないかもしれない。ここまで”もしも”の事象を考え、話に付き合ってくださった皆様であれば、最後にもうひとつ「減税のタイミングで競合ホールが仕掛けてくる」という”もしも”を想定しておいても損はないはずだ。

LINE

LINE