なぜ?ダークファンタジーが流行る理由ー現代社会の『不満』と『渇望』を満たす、ダークな物語の引力ー

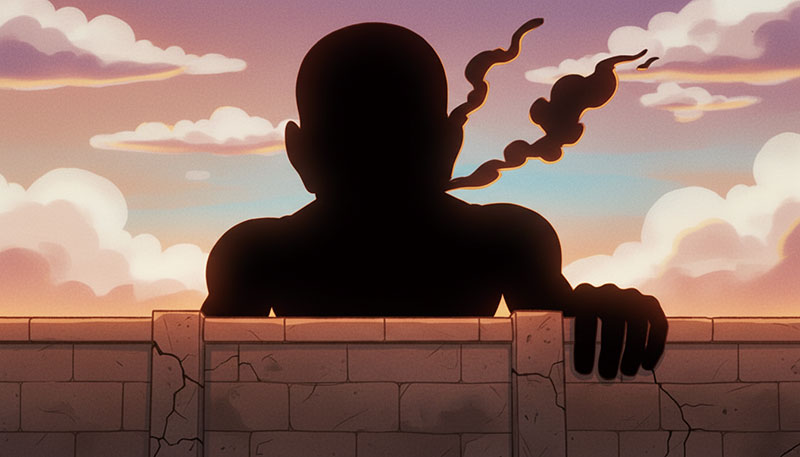

2025.10.17 / その他これまで「ONE PIECE」や「ドラゴンボール」のような前向きで、読者の期待に応える展開が漫画の王道とされてきた中で、近年は暗く残酷で絶望的な世界に読者を引き込む「ダークファンタジー」というジャンルの作品が次々と社会現象を巻き起こしている。ダークファンタジーは、ただの怖い話やホラーとは違う。文字通りダークな世界観の中で、既存の正義感に囚われず、時には倫理があいまいな登場人物たちが命を削るように生き、死と隣り合わせの物語が展開されることで、読者や視聴者に強烈な印象を残すジャンルなのだ。

王道ファンタジーのように明確な勝利やハッピーエンドを求める作品とは対照的な魅力を持つダークファンタジーがどのようなニーズによって流行っているのか、今宵解き明かしてみませんか。

刺激と共感の魔力

ダークファンタジーという怪物たち

このジャンルには、はっきりした定義はないと言われることも多い。

しかし、読者や視聴者が感じるのは「希望が薄い、あるいは絶望しかない世界」における緊張感や恐怖、そして登場人物たちの葛藤のリアルさだ。

日本のアニメや漫画におけるダークファンタジー表現は、異論は多々あれど、1970年代の永井豪にまでさかのぼることができる。「デビルマン」では、命を賭して救おうとした人間たちが、ヒロイン「牧村美樹」の生首を刈る衝撃的な展開を繰り広げ、ダークファンタジーを通り越して、ディストピアの提示であったと言っても過言ではない。

このような世界観が、1980年代の大友克洋作品に受け継がれた。「AKIRA」や「童夢」は、近未来の暴力的で不穏な都市風景を描き、倫理的にグレーな人物たちの葛藤や破滅を提示した。当時、これらの作品をリアルタイムで体験した人たちは、その暗黒世界に圧倒されつつも強く共感した。

「北斗の拳」を経て、その流れが90年代の「ベルセルク」や「エヴァンゲリオン」などへと受け継がれていく。

そう、間違いなく現代のダークファンタジーアニメや漫画の多くは、まさにこの系譜の連続性の中にあるのだ。

近年の社会現象化した作品群は、多くの場合、ダーク要素を持つ。

「呪術廻戦」では術式と死と呪いの世界が日常に混ざり、「進撃の巨人」は人類の絶望的戦いを描き、「東京喰種」は人間と喰種という異形の存在を通して差別や恐怖を描く。「ベルセルク」や「メイドインアビス」のグロテスクな描写は物語に深みと緊張感をもたらし、「約束のネバーランド」や「鬼滅の刃」は、絶望と希望のバランスを巧みに描き、読者を物語に引き込む。「東京リベンジャーズ」は、タイムリープとヤンキー抗争を描く中で、現代社会の影を反映し、強烈なダーク要素を提示。「チェンソーマン」はグロテスクで予測不能な悪魔との戦いや仲間の死を通して、読者に強烈な衝撃と共感を与える。

今やパチンコ・パチスロ市場にも、このようなダークファンタジーがあふれている。

「東京喰種」は、原作のダークな雰囲気をそのまま台上に再現し、ホラー感と人間ドラマの両方を味わえる刺激的な仕様で大ヒットした。「東京リベンジャーズ」も同様で、版権ファンだけでなく、初めて作品に触れるユーザーも引き込むことに成功している。

ひと昔前で言えば「エヴァンゲリオン」や「まどマギ」がその先駆けであり、業界では、ダーク要素を持つ作品がヒットしやすい傾向にあるということはもはや常識になっている。

では、なぜ人はダークファンタジーに惹かれるのか。理由は2つある。まず1つ目は刺激だ。ショッキングな展開、予想外の展開、グロテスクな描写は心拍数を上げ、感情の振れ幅を極限まで広げる。

2つ目は共感だ。絶望や苦悩、倫理的ジレンマにさらされるキャラクターを通して、自分自身の感情や価値観を確認し、現実社会との接点を意識することができる。これは単なるエンタメ以上の深みを生む。

ダークファンタジーは、王道ファンタジーと比べると敬遠されがちかもしれない。

しかし、その刺激と共感こそが現代の最大の魅力だ。暗黒世界に飛び込み、倫理のあいまいさや死の恐怖に触れることで、私たちは物語の中で生き、考え、感情を揺さぶられる。さらに、その熱量はパチンコ市場にも反映され、版権ビジネスにおけるヒットの方程式の一部になりつつある。暗黒の物語に挑戦することで、読者・視聴者・遊技者すべてが、一種のスリルと共感の快楽を手にする。それがダークファンタジーの魔力であり、現代文化の核でもあるのだ。

元ガイナックス社員、漫画家/デザイナー

増渕さんが語るダークファンタジーが流行る理由

日本の大人たちとリンクする

「大人の現実はダークですからね」

サブカル・オタクバー「Swing-By」の店長。4コマ漫画で漫画家デビューし、その後ガイナックスに入社。独立後、電撃大王、コミックドラゴン、アワーズ、サンデーGXなどでデザイナー、編集、ライターとして活躍。アニメ・漫画・オタク文化の専門家を呼ぶイベントの開催なども行っている。「とある科学の超電磁砲」「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」「灼眼のシャナ」「Hellsing」のカバーデザインなどを担当。

PiDEA編集部(以下編):アニメ・漫画作品、またオタク文化に詳しい増渕さんから見て、ダークな作品が近年社会現象になっている背景には何があるとお考えですか。

増渕:昔はアニメや漫画を楽しむ層は子供が中心だったのが、今は大人が楽しむものになったというのが大きな要因だと思います。少子化が進みシンプルに子供の数が減ったのもあるかと思いますが、今は昔より「オタク」という言葉もライト化してきて、自ら「オタク」だと公言する大人も増えてきましたよね。大人がコンテンツにハマるとお金も使いますし、作る側も大人をターゲットとした作品にしようという傾向になってくる。大人たちは世の中の酸いも甘いも経験してきているわけですから、明るいだけの作品ではもう楽しめなくなっているんじゃないかな。世界観はそれぞれの作品ごとにあれど、どこか現実感のある作品がより好まれる傾向になってきて、それに伴ってダークな作品が流行っていった。大人の現実はダークですからね(苦笑)。仕事も電車も実生活でも、嫌なやつや出来事に出会うことはどうしても避けられませんもん(笑)。「なろう系」(※主にWeb小説投稿サイト「小説家になろう」から生まれた作品を指す。多くの場合、現代の経験が投影された主人公が、現実での挫折や失望を異世界でやり直す、いわゆる「異世界転生もの」の要素を含む)が流行ったのもそれに関連していると思いますね。

編:なろう系は非現実的で、チート能力を得て無双するなどの明るいイメージがあるのですが、どのように関連しているのでしょうか。

増渕:なろう系主人公のほとんどは、転生前の人生が上手くいっていないんです。「東京喰種」や「東京リベンジャーズ」も、主人公は最初は弱く、いじめられる側だった。それが力を得てどんどんのし上がっていく。これは、厳しい現実の中で生きている大人の読者や「搾取される側」だと思っている人たちがより親近感を持って自分を投影しやすいし、そこからのし上がるところまで作品を通して擬似体験できる。だからこれだけ流行ったのではないでしょうか。大人たちにアニメや漫画作品がこれだけ刺さるのは日本特有だと思います。

編:海外では違うのですか。

増渕:アメリカの話になりますが、マーベル映画、アベンジャーズなどが大人気なのに対して、原作であるアメコミの方は全然人気がない。アメリカではアニメや漫画は小中学生までのモノ、という擦りこみがすごく強いんです。ハイスクールまで読んでいたら周りから「オタク」と馬鹿にされる。なのに映画になるとみんなが楽しむっていうね、ちょっと歪んでるんです。

編:少し昔の作品で言うと「エヴァンゲリオン」もダークな要素の多い作品ですが、元ガイナックスの社員さんであった増渕さんからはエヴァのヒットはどのように見えていたのでしょうか。

増渕:エヴァなんかはまさに大人向けに当てはまりますよね。アニメ会社で企画を出す際、売れたものを真似するっていうのがどうしても王道で、昔からのだとウルトラマン、ヤマト、ガンダムなどがあり、「そうじゃない新しいものを作るぞ!」となってのエヴァだったんです。当時アニメ界がちょっと下火になり始めた頃でした。ロボットアニメ、SFアニメもヒットが全然なかった時期で、明るいノリでテンポが良い、いわゆる「なごみ系」作品にばかりになっていました。そんな中に、「のび太くんみたいな主人公がロボットに乗る」というような、ちょっと弱々しい主人公や包帯少女がいる、よく分からない作品(エヴァ)を出そうとなったのは相当な賭けだったと思います。

編:その賭けは成功してエヴァはヒットし、先ほどの話でもあったように、特に大人の層に支持されることとなったと。

増渕:エヴァは従来の枠に収まらない作品ではありましたが、それが逆に大人に刺さったのだと思います。エヴァのヒットにはパチンコの影響も大きいです。アニメ放送時は子供だった層が、大人になってパチンコで初めてエヴァに触れ、そこからアニメを見てくれるようになり再度エヴァにハマるというパターンが多かったと聞いています。その辺りからズンとした雰囲気というか、暗めの作品でもだんだん受け入れられていったなと感じますね。

編:今後もさらにダーク系の作品が流行っていくと思いますか。

増渕:多少の波はやっぱりあると思いますね。読者が大人であり好まれる傾向が現実感のある方へ向かっているということは、結果として、現実に疲弊した読者が、逆に頭を空っぽにして楽しめる作品も流行るという側面もあると考えられます。つまり真逆の能天気で明るい作品が流行る波も来る可能性が高いです。ただ、完全に明るいだけ作品というのはないのかな、と思いますね。例えば、今ヒットしている「ダンダダン」も一見明るいノリの作品ですが、神回と話題になったアニメ7話は、子供を奪われる母親の痛烈な悲しみを描いた回で、そういったダークな部分が要所要所に織り込まれている。

世の中がダークな作品ばかりになり、逆に明るい作品へと少しずつシフトしていこうという傾向になったとしても、大人に楽しんでもらうということを重視する限り、ダークな面は少なからず作品の一部には残っていく形になるのではないかと私は思っています。

東京都町田市原町田4丁目1−3 みすず町田ビル3F

ダークファンタジーが切り拓く、次世代パチンコ・パチスロ

パチンコ・パチスロ市場において、作品の版権力はヒットの分水嶺となる。

人気アニメや漫画の存在が、遊技機の売上を左右し、消費者の関心を一気に集める。エヴァンゲリオンや東京喰種、鬼滅の刃、東京リベンジャーズといった作品群は、単なる物語としての魅力だけでなく、版権としても大きな影響力を持ち市場の動向を決定づけてきた。

子供向けコンテンツが主流だった時代から、大人も楽しめる作品へのシフトが進む中で、パチンコ・パチスロ市場はこの動きに敏感に反応する。この流れは、作品そのもののヒットだけでなく、遊技機としての成功にも直結している。

日本アニメの象徴とも言える宮崎駿ですら「君たちはどう生きるか」ではダークファンタジーの要素を取り入れているし、次世代の旗手とも言われる新海誠や細野守も、初期の作品と比べ近年の作品ではダーク要素を多分に取り入れている。

要は、現実社会が「ダーク」なのだ。この現実社会の複雑さや厳しさを反映した世界観やキャラクターの設定が、観客や視聴者の心を掴む。

こうした背景から、パチンコ・パチスロ市場も今後はダークファンタジーを中心に展開されると予想される。人は世につれ、世は人につれ。パチンコ・パチスロ市場もこの流れを受容するしかない。

そもそもダーク要素を持つ作品は、世界観やキャラクター設定が濃厚で、プレイヤーに深い没入体験を提供できるため、遊技機としての魅力も高くゲーム性も富む。

刺激的な物語と心理的な共感の両立は、パチンコ業界に限らず日本的文化を前面に押し出した市場戦略において重要な鍵となるだろう。

結局、ダークファンタジーの人気は単なる流行現象ではない。誤解を恐れずに言えば、ダークファンタジーの波に乗り遅れた企業はただただ駆逐される。

実を言うとパチンコ業界はもうだめです、なんて思ってはいけない。逃げちゃダメだ。絶望と希望、闇と光を巧みに織り込んだ作品こそ、次世代のパチンコ・パチスロ市場を支配する。

絶望の先に希望がある。ただ版権戦略を甘く見れば、未来はずっとダークなままタイムリープを続けるだろう。

LINE

LINE